|

Giovanni Pesce

Nelle Brigate Internazionali |

[da Senza tregua, Feltrinelli]

Tutto per me era cominciato sette anni prima, l'11 novembre 1936, quando il treno si era mosso dalla stazione di Nimes, col suo carico di volontari, uomini di ogni età, partito, condizione e paese. Ognuno di noi lasciava la famiglia o i genitori, gli studi o il lavoro, i sogni e le ambizioni; ognuno di noi aveva deciso la partenza per la Spagna d'istinto o meditatamente; ma per tutti il treno partiva all'improvviso, recidendo di colpo un lembo di vita che ci apparteneva.

Addossati ai finestrini degli scompartimenti guardavamo le case che fuggivano sempre più veloci tra la Maison Carrée e l'Anfiteatro romano.

Era l'ora in cui la cantina di mia madre s'andava affollando di minatori. Non era diversa dalle altre baracche: le stesse pareti scrostate e sbrecciate, le stesse imposte stinte e sconnesse, lo stesso stato di desolazione e d'abbandono all'esterno, in ogni tempo e stagione.

Quand'ero ragazzo immaginavo che tutte le case di tutti i villaggi di minatori fossero simili, con strade fangose sotto la pioggia, polverose sotto il sole, pulite la notte sotto la neve; egualmente disadorne e sovraffollate. Non sospettavo neppure villaggi diversi, strade, negozi, palazzi di città.

All'interno dell'osteria avevo trascorso l'infanzia: ne conoscevo l'animazione notturna e il vuoto diurno. Nella cantina vigilava mia madre, dal primo mattino a notte inoltrata, sempre presente, in piedi, al lavoro.

Cento fili mi legavano a quelle quattro pareti disadorne, all'assito odoroso di segatura umida, al soffitto annerito dal fumo, ai bicchieri tozzi e ingenui, ai boccali panciuti, ai tavoli, alle sedie, alla luce rossastra delle lampadine, alle oscillanti penombre dello stanzone.

Cento fili mi legavano ai minatori: i loro sigari e le loro pipe m'erano familiari non meno del cigolio intermittente della porta d'ingresso: di ognuno conoscevo il volto, l'umore, anche se non capivo sempre la lingua.

Non era un'osteria come le altre. Là era invecchiata mia madre; là era rimasta sola a gestire la cantina. L'avevo lasciata e aveva pianto.

Pegolo mi dette una gomitata: "Dormi?"

"Lascialo dormire fin che può."

Mi voltai a guardare l'interlocutore francese dal viso magro, scavato, lo sguardo aggressivo dietro gli occhiali, la fede all'anulare. Rincantucciato parlava ai compagni che gli stavano di fronte e a fianco.

Mi frugai in tasca, ne tolsi un pacchetto di Gauloises e le offrii come avrebbero fatto i minatori alla cantina con i nuovi arrivati.

Merci bien! Danke schön! Grazie tante.

Il treno che correva nella notte ascoltò le nostre confidenze fino a Perpignano: quattro ore per il passato e la nostalgia, l'ignoto e la paura; quattro ore per comunicarci frammenti di noi, per concludere un capitolo della nostra vita. Ognuno aveva detto agli altri: "Questo sono io, diamoci una mano!" Ci eravamo congedati da un mondo prima di avvicinarne un altro.

La Spagna è popolata di castelli: su ogni sommità, su ogni collina svettano i manieri medioevali, insegna d'una antica potenza, d'un minaccioso dominio. Chiese, conventi, residenze patrizie, prima ancora d'essere luoghi di preghiere, di studio, di convegno, erano fortilizi: torri, mura, feritoie, fossati ostentavano la supremazia dei conti cristiani e degli emiri arabi. La nostra prima tappa fu il Castello di Figueras. Dai finestrini ci apparve la città come un tranquillo agglomerato di consunte architetture, una sequenza monotona ed eguale di uomini e di traffici.

Non che i catalani di Figueras si mostrassero estranei o freddi ma la loro vera natura esplose solo il giorno della nostra partenza. Allora uomini e donne, usi a reprimere il tumulto dei loro sentimenti, ad apparire impassibili, uscirono dalla intimità segreta, come ad un cenno, e si riversarono nelle strade, ci vennero incontro.

Scendevamo inquadrati dal Castello, compagnie sparute di volontari, senza divisa, senz'armi, col solo fazzoletto rosso sulle spalle, diretti alla stazione per la via alberata e tranquilla. D’improvviso le finestre delle case si popolarono di trecce e di occhi neri, la strada si riempì di voci e di fiori. Dai patios, dai vicoli, dai portoni, dai negozi, uomini, donne, ragazze ci investirono a ondate; ognuno di noi, ancora prigioniero dei ricordi, si trovò vicino uno, due, dieci volti, cento braccia, mille richiami.

E fu cosí per tutto il lungo viaggio, a Barcellona, a Tarragona, a Castelléon, a Valencia, fino alle falde della Sierra Enguera, fino ad Albacete, la folla ci seguì sempre: sembrava che ci rincorresse e ci precedesse nelle stazioni.

Ad Albacete, centro di raccolta e istruzione dei volontari di 52 paesi del mondo, trovammo un inverno artico, venti gelidi, italiani feriti in combattimento della gloriosa "Gastone Sozzi," (1) francesi, tedeschi, polacchi, russi, venuti per combattere.

Come in un porto di mare ad Albacete approdavano professionisti, operai, contadini, minatori; anziani e giovani; politici come Longo, Nenni, i Rosselli, Vidali, D'Onofrio, Pellegrini, Fedeli, Paolo Clavego, Carlo Farini, Giuliano Paietta, Roasio, Osvaldo Negarville, Teresa Noce, Spano, Vincenzo Bianchi, Ettore Quaglierini, ecc.; i militanti comunisti, anarchici, socialisti, repubblicani; uomini che avevano abbandonato la casa e l'azienda, miseri braccianti del Mezzogiorno di Italia, della Croazia, delle pianure d'Ungheria, minatori tedeschi. Come in un porto di mare ad Albacete approdavano professionisti, operai, contadini, minatori; anziani e giovani; politici come Longo, Nenni, i Rosselli, Vidali, D'Onofrio, Pellegrini, Fedeli, Paolo Clavego, Carlo Farini, Giuliano Paietta, Roasio, Osvaldo Negarville, Teresa Noce, Spano, Vincenzo Bianchi, Ettore Quaglierini, ecc.; i militanti comunisti, anarchici, socialisti, repubblicani; uomini che avevano abbandonato la casa e l'azienda, miseri braccianti del Mezzogiorno di Italia, della Croazia, delle pianure d'Ungheria, minatori tedeschi.

Il professore della Sorbona e il minatore della Grand Combe, avevano entrambi una gavetta per mangiare, un po' di paglia per dormire, un fucile per combattere. Tutti avevano lasciato dietro a sé affetti, ambizioni, passioni, per combattere una battaglia decisiva per la libertà non soltanto del popolo spagnolo. Accanto ai nuovi arrivati, per le strade della città, nei locali pubblici, nelle caserme, i miliziani reduci dal fronte, feriti, mutilati, portavano sul volto i segni della battaglia. E c'erano donne di tutti i paesi per assistere i feriti, confezionare indumenti, preparare garze e bende, combattere e morire se necessario. Un pomeriggio arrivò ad Albacete la salma di Hans Beinkes, commissario politico, caduto sul fronte di Madrid il primo dicembre. (2) I morti spronavano i vivi.

Da Albacete fummo trasferiti alla Roda, un paese distante circa 30 km., per continuare l'istruzione militare. Il comandante era Picelli, e con lui Ilio Barontini e Felice Platone. La istruzione militare sollevò proteste: protestava il reduce della guerra 1915-18, che si credeva esperto e protestava il ragazzo insofferente di ogni disciplina. Ma come si potevano affrontare i reparti di Franco bene inquadrati, bene addestrati, bene equipaggiati, col solo entusiasmo?

I commissari, i comandanti, il responsabile della cellula comunista Malozzi (3) faticarono non poco a far capire che dovevamo combattere un forte esercito. Purtroppo il tempo concesso alla preparazione era insufficiente. Sul fronte di Madrid occorrevano reparti freschi. L'ordine di trasferimento giunse un freddo pomeriggio da due veterani, il "Moro," venuto dall'Abissinia e Marchini della "Gastone Sozzi." Partimmo il giorno seguente, il 14 dicembre 1936; percorremmo sui camion traballanti le strade sconnesse della periferia, tra povera gente ferma sugli usci e affacciata alle finestre. I camion si arrestarono in lunga fila, sullo spiazzo davanti ad una caserma, richiamando intorno i miliziani del Battaglione Garibaldi; il comandante Pacciardi, il commissario Roasio. Sembrava un ritorno a casa.

Il mattino successivo sveglia alle sei. Fuori era buio e freddo, molto freddo. Scendemmo e ci allineammo sul grande spiazzo davanti alle caserme. Un ufficiale gridò i nostri nomi e la compagnia alla quale eravamo assegnati. Io mi trovai alla seconda compagnia, sezione mitragliere, con Tomat, Faleschini, Cerbai. Il 17 dicembre partimmo per il fronte: il battesimo del fuoco.

.

Il nemico ha colpito. Garemi (4) è stato catturato e fucilato. Torino ne viene informata dai tetri manifesti che i fascisti affiggono per annunciare le loro rappresaglie. La gente legge senza guardare in volto il vicino per paura che anche un cenno impercettibile tradisca il pensiero. Le spie pullulano e c'è da giurare che sono appostate nei piccoli muti capannelli.

Dunque è il terrore. La mia città, vista da bambino, sognata negli anni dell'esilio, ha paura perfino di me. La gente diffida di tutti. L'incubo delle rappresaglie è una realtà che tappa le bocche e nasconde anche quel che di solito l'occhio rivela. Ognuno si sente sicuro soltanto nelle quattro mura della propria casa e anche allora parla a bassa voce.

Perché non ho più addosso l'uniforme lacera della guerra di Spagna? Perché non mi rintrona all'orecchio lo scoppio furibondo del cannone? Andare all'assalto, colpire il nemico, conquistare la posizione, perderla, schivare il freddo colpo della baionetta, avvolgersi nella notte gelata nel mantello bagnato e aspettare l'alba sotto un cielo pieno di stelle. Vivere e morire da uomini, non strisciare in questa Torino su cui sembra incombere, dovunque, l'immagine del plotone di esecuzione.

Risponderemo al terrore col terrore. Colombi, responsabile della federazione comunista in Piemonte, è un uomo di poche parole. Grosso, silenzioso, ostinato, scarta le nostalgie con un gesto della mano. Organizzerò due brigate di gappisti. Colpirò i fascisti dove e come ordinerà il comando. Due brigate? Dove trovare gli uomini? I contatti sono quasi impossibili. Ogni incontro, ogni colloquio può essere l'ultimo. Quando parlo con un compagno sento la polizia alle spalle. L'uomo, il compagno, non sarà già sorvegliato? Dietro di lui, ignaro, non saranno pronti ad arrestarci, gli uomini della squadra politica? Naturalmente le stesse domande se le pongono sul mio conto la staffetta, l'addetto ai collegamenti, il tecnico degli esplosivi, il collega che procura le armi, tutti i compagni di lotta con i quali si deve parlare ogni volta per stabilire un programma di azione. Diventano rapidamente drammatici anche pochi secondi di ritardo. Si affacciano dubbi: la polizia non sarà intervenuta? Poi se il ritardo si prolunga la mano corre da sola all'impugnatura della rivoltella, il proiettile è in canna e lo sguardo si muove attorno in cerca della scappatoia d'emergenza.

L'ora della paura è arrivata anche per noi. Siamo stati capaci di tenerla lontana per lungo tempo, in momenti difficilissimi, ma ora, è inutile nascondercelo, ci è addosso e ci rende più difficili í nostri compiti.

Torno a casa, nel mio piccolo angolo di Via Brunetta n. 3. È un posto che ispira pace. Nei viali sorgono ancora alberi, gli stessi che, altrove, sono stati tagliati; i giardini delle villette sono un po' trascurati, ma non troppo; i proprietari sfollati ritornano a casa almeno una volta la settimana. Qui ho eletto la mia residenza clandestina: la zona è semidisabitata, nessuno che possa seguire ogni movimento. Non è necessario simulare abitudini o uscire soltanto la notte per non suscitare sospetti. Stradicciole e vialetti interni, recinti di siepi, cancellate metalliche divelte o segate conducono in giardini deserti, tra i cespugli dove è possibile sempre trovare un rifugio.

Una donna con una grande borsa al braccio cammina lentamente per una di queste stradicciole. Suona a tutti i campanelli. In genere nessuno risponde perché la maggior parte delle case è vuota. A chi apre offre modesti articoli da toeletta, sapone, una matassa di grossa lana militare. La sua faccia non mi è nuova, ma non riesco a situarla nel ricordo. Quando suona alla mia porta scendo ad aprirle. I vicini mi hanno visto entrare poco prima ed è più prudente agire in modo normale.

"Marco non sta bene," mi dice la donna porgendomi un pezzo di sapone. È la parola d'ordine. Ora so chi è. Ritiro l'oggetto, verso qualche moneta nella mano vuota a beneficio dei vicini, nel caso che qualcuno mi guardi. Rientro in fretta. Sotto l'involucro un biglietto mi fissa un appuntamento per la sera stessa. L'incontro è rapidissimo all'angolo della strada. Il tempo di accendere una sigaretta e di ricevere verbalmente un ordine: devo giustiziare il responsabile della deportazione di oltre settanta patrioti e partigiani, un maresciallo della milizia, Aldo Mores, molto noto a Torino (amico personale di Mussolini) che si sta facendo la fama di "duro" distinguendosi per il numero degli arresti e per la ferocia delle torture. Non c'è tempo da perdere: l'uomo rappresenta un pericolo permanente per gli antifascisti, è un simbolo del terrore.

Tornando a casa avverto Antonio che la prima azione è imminente. Antonio è la prima recluta della costituenda brigata. Per ora siamo in due ma saremo poi più numerosi.

Ho dormito sotto i bombardamenti a Huesca. Ma stavolta non riesco a chiudere occhio. Il soffio leggero del vento porta i rumori di una notte di guerra a Torino. Qualche passo cadenzato, l'eco dei cingoli che chissà dove mordono l'asfalto, qualche colpo isolato di fucile. Verso l'alba il rombo di aerei. Tedeschi, direi, dal rumore. L'unico suono familiare è quello di un campanile poco lontano. I rintocchi echeggiano ogni quarto d'ora: la misura del tempo è l'unica cosa familiare nella città dominata dall'angoscia.

Finalmente è giorno, mi alzo con rabbia dal letto e in pochi minuti sono pronto per uscire. Vado in bicicletta a rilevare Antonio che, beato lui, dorme tranquillo e lo porto in perlustrazione. Sul posto gli ostacoli e le difficoltà si rivelano più gravi del previsto. La zona dell'operazione è molto affollata di giorno; non mancano, naturalmente, militari repubblichini ed anche soldati tedeschi. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna entrare in un negozio in cui il maresciallo è solito intrattenersi; tentare di colpirlo altrove, specialmente nelle vicinanze della caserma, sarebbe pazzesco. Ma anche così l'impresa si presenta quasi disperata. Non si può contare nemmeno su un minuto per poter effettuare la fuga. Una volta colpito il criminale fascista, l'allarme sarà dato, anche se involontariamente, dalla gente presente nel negozio, mentre all'esterno l'eco degli spari richiamerà il nemico. La sola speranza è di dileguarsi nel fuggi fuggi generale. E se, per fortuna, nel momento decisivo transitasse nella zona un tram o un autobus, forse il rumore della sparatoria potrebbe passare inavvertito.

Torniamo indietro. Pedaliamo un bel po' prima di scambiarci una parola.

"Hai visto il maresciallo?" faccio io. "Ha proprio la faccia dell'aguzzino," risponde e si richiude nel suo silenzio. Agiremo domani.

È difficile definire quello che ci sta accadendo. Paura, rabbia, tensione si mescolano ad un odio profondo verso un nemico che ci costringe a metodi di lotta ben diversi da quelli a cui eravamo abituati. In Spagna ed in montagna il nemico si affrontava in combattimento: faccia a faccia.

Questa è una battaglia solitaria, penso. Tu, solo con i tuoi sentimenti e le tue pene. Sai qual è l'obiettivo da colpire ma il nemico può sorprenderti all'improvviso alle spalle o sbarrarti la strada. Mi ritrovo a casa steso sul letto, gli occhi puntati al soffitto. Ho deciso: agiremo domani. Prima che cali la sera vado a fare una lunga passeggiata.

Arrivo sul lungo Po e mi fermo a guardare le acque del fiume. Quella corrente d'acqua in movimento tra un argine e l'altro avrebbe attraversato tutta la pianura, fino al mare. Anche questa, penso, è una delle poche cose che siano rimaste normali, come i rintocchi di quel vecchio orologio da campanile che m'hanno riportato ai ricordi della mia prima adolescenza. Un fiume è una forza inarrestabile che si muove secondo leggi fisiche, ma soprattutto perché deve muoversi e deve raggiungere il suo traguardo. Guardo le acque che verso le rive appaiono maestose e solenni: una forza potente che scivola, silenziosa e che nessuno può fermare. Già, e chi avrebbe potuto fermarla?

Il pensiero si arrovella attorno alla mia battaglia interiore, alla mia lotta contro la paura e la solitudine.

Siamo come tanti rivoli che l'oppressione nemica impedisce si riuniscano in un solo, grande fiume, inarrestabile.

Torino sotto la sferza del terrore sembra la smentita più cupa ed eloquente a questa grande speranza. Il terrore - penso - c'è davvero e nessuno riesce a scrollarselo di dosso. Io ed altri come me, si preparano a colpire il nemico, a ridare speranza ai cuori sgomenti: è già un segno di forza in condizioni quasi tremende!

Ritorno a casa evitando i controlli delle pattuglie in circolazione dopo il coprifuoco. A casa leggo, mangio un boccone, metto in ordine le mie poche cose. Verifico che non vi siano documenti compromettenti per qualcuno se verrò catturato o colpito. Brucio qualche foglietto di carta, qualche appunto e imprimo nella mente qualche indirizzo e numero telefonico. Dopo mezz'ora controllo la memoria: tutto risulta accuratamente archiviato. Posso andare a letto. L'imminente azione mi concilia rapidamente il sonno. Dormo come da mol divto non mi accade. Mi sveglio quando il sole è già alto.

Ma il mattino tutto è diverso. Man mano che Antonio ed io ci avviamo verso il centro della città, mi opprime il senso di una solitudine disperata. Noi soli, impegnati a rompere uno degli ingranaggi della macchina del terrore, in una città che ci ignora, che sembra assente e indifferente, almeno così appare. Volti di uomini, di donne, di bambini, di repubblichini, volti di tedeschi sotto gli elmi, volti di gente frettolosa in cerca di pane con la tessera; volti di donne ansiose di ritornare a casa prima che un allarme aereo le divida dalla famiglia; visi di bambini a cui sarà negata la gioia di ritrovare nel ricordo un'infanzia felice.

Antonio mi sorpassa improvvisamente e si allontana appostandosi all'incrocio della via. Siamo arrivati. Io mi fermo davanti al negozio dove il maresciallo ha il consueto appuntamento. Appoggio la bicicletta al muro. Do un'occhiata attorno: tutto sembra tranquillo, niente repubblichini, né tedeschi. Entro nel negozio. C'è. Si appoggia al banco e di fronte a lui stanno tre donne. Un'altra, forse la proprietaria, è al suo fianco. Cerco con la mano la rivoltella. Appena una di quelle donne si sposterà e si creerà uno spiraglio lo colpirò. Sono sulla soglia del negozio; sento che mi guardano Alle spalle sopraggiunge un uomo che mi chiede di passare. Mi scosto, lo faccio entrare. Che cosa faccio? Non posso starmene lì ancora e d'altra parte, nessuna delle donne si scosta. Sto per andarmene e proprio in quel momento il bersaglio si libera, l'assassino di tanti miei compagni è lì. Faccio un passo, mi appoggio allo stipite della porta, fingo di raccattare qualcosa. Non ce la faccio - penso - non ce la faccio. È proprio paura. Mi ritrovo all'aperto, sollevato e furibondo. Adesso dovrò mentire. "Il maresciallo non c'era," dico ad Antonio, "torneremo domani. Questo è sicuro, domani torneremo. Ma è altrettanto sicuro che oggi ho avuto paura.

Mentre pedalo tristemente verso casa, ripercorro mentalmente la serie dei fatti. La paura mi ha tolto il controllo di me stesso, ma a gradi, non all'improvviso. È cominciata da quel senso di solitudine e di impotenza. Mi sono sentito braccato prima di cominciare e, quando ho deposto la bicicletta presso il negozio, immaginavo già i repubblichini che mi inseguivano.

Devo mentire ancora, la sera. Barca viene a trovarmi e mi chiede: "allora Ivaldi, a che punto siamo?" Ivaldi è il mio nome di battaglia a Torino.

Non ho il coraggio di dirgli la verità. Barca è di quelli che sembrano sempre a loro agio nelle situazioni più difficili. Riesce a filtrare attraverso i rastrellamenti, ai posti di blocco, è pieno di risorse di fronte agli imprevisti della lotta clandestina in città.

"Oggi il maresciallo non c'era, sarà per domani."

Barca se ne va. Non ho neppure voglia di mangiare. Mi rifugio a letto. Sono solo e mi vergogno. Si è fidato di me perché sono un veterano della battaglia. Eppure sapevo che cosa significava combattere la paura, per poi combattere il nemico, o combattere tutti e due, nello stesso tempo.*.

La Spagna, Madrid, nei primi giorni dopo il mio arrivo. Fame, bombardamenti e l'Internazionale cantata in coro, tra i madrileni che ci accoglieranno come salvatori. All'alba, gelati dal freddo, partimmo in camion per il fronte di Boadila del Monte (5). Passavano le case colpite dalle bombe, smozzicate e bruciate; donne, vecchi e bambini. Trascinavano qualche suppellettile, un carrettino. Bende sporche su ferite recenti.

Si arrivò in prima linea passando davanti alle infermerie del campo, affollate, risonanti di grida, incrociando autoambulanze e barelle. Noi eravamo destinati al contrattacco. Ci sparpagliammo sul terreno. Ci schiacciammo contro il suolo sotto la pioggia delle bombe. Quando non se ne può più è quasi un sollievo l'ordine di attacco. Si corse, fummo di fronte. Ora so cos'è un combattimento, pensai, e fui già nel pieno della mischia. Una faccia contorta, odiosa nel sovrapporsi della paura sopra l'originale ferocia. Mi fu di fronte con le mani alzate. Supplicò per la vita, tremava e piangeva. Era un ufficiale dei distaccamenti coloniali, di quelli che hanno fama di essere più crudeli. Orgoglioso e prepotente. Ma perse ogni controllo di sé, in lui viveva soltanto il terrore.

Mi risveglio di colpo nel buio della notte. Quella faccia. L'ho rivista ieri. È la stessa faccia del maresciallo di Via Fabio Filzi, gonfio di orgoglio, pronto a inferocire fino a che si sente il più forte e a strisciare nel momento del pericolo.

Oggi i fascisti si sentono sicuri a Torino, sotto la protezione dei Panzer tedeschi, delle SS, della polizia che riempie le camere di tortura. Credono di averci paralizzati, ma non ci conoscono.

Ora so perché sono scappato dal negozio. Mi ha paralizzato l'impressione di essere solo a combattere una guerra troppo diversa, ho sentito la mancanza dei compagni che corrono attorno a me all'assalto. Mi ha bloccato il silenzio al posto del grido che esce insieme da cento petti. Non ci sono bandiere spiegate in questa guerra, non c'è l'eroismo del bel gesto in faccia alla moltitudine degli amici e dei nemici. Ma la guerra è la stessa. L'avversario ha il medesimo volto, quello dell'ufficiale franchista e del maresciallo torturatore, io sono sempre un soldato di un esercito numeroso, anche se avanzo da solo in territorio nemico, per colpire il terrore col terrore.

È l'alba. Devo raggiungere Leone al comando regionale piemontese. Fa maledettamente freddo, anche se è una giornata di sole. Ripeto a Leone la mia bugia. Ma non fa nulla. So che oggi chiuderò la partita. Pedalo vigorosamente per arrivare a casa di Antonio. Mi aspetta. Partiamo.

Imbocchiamo Corso Francia. Il solito traffico di tram e di autobus, il solito passaggio di gente imbacuccata e malvestita, di soldati in divisa grigioverde ed oliva. Ancora una volta Antonio mi supera e va ad appostarsi all'angolo per proteggermi le spalle. Depongo la bicicletta a due passi dal negozio. Il maresciallo è all'interno. Lo vedo. Chissà che cosa viene a fare qui! Probabilmente ha un'amica tra queste donne e si concede qualche piccola distrazione prima di tornare al "lavoro."

"Ormai non torturerai e non ammazzerai più nessuno," - non sto pensando queste parole; le dico ad alta voce senza volerlo. Il maresciallo si volta. Capisce. La sua grinta si scioglie in una smorfia di smarrimento e di implorazione. Ha la faccia di tutti i vigliacchi, la faccia di quello che catturai in Spagna.

Sparo con tutte e due le pistole. Mentre l'uomo si piega, esco rapidamente, intasco le armi e inforco la bicicletta. Gli spari hanno suscitato una confusione indescrivibile. Tutti corrono in tutte le direzioni. Il traffico si arresta; anche dagli autobus la gente scende e scappa senza ragione. Posso allontanarmi tranquillamente. Antonio lo troverò più tardi, con calma.

In periferia incontro camion carichi di repubblichini che si avviano verso il luogo dell'azione. Adesso sanno che la giustizia può raggiungerli anche all'ombra dei "tigre."

Trascorrono tre giorni durante i quali lo stordimento seguito all'azione si attenua. Mi ritrovo pieno di fiducia e con maggiore coscienza critica. Non avevo ancora acquistato sufficiente esperienza per condurre una lotta in città dove si rischia così tanto e dove si richiede organizzazione, segretezza e tempestività; dove metodo, calma e decisione sono i tre fattori del successo. Sento bussare. Al di là dell'uscio la voce di Dante Conti mi risponde. Con lui è Ilio Barontini, il leggendario combattente di Madrid, di Guadalajara, il comandante che alla testa del battaglione Garibaldi colse la vittoria contro i legionari fascisti; uno dei pochi che in Abissinia fra i partigiani etiopi lottò contro gli invasori.

Barontini sorride e mi abbraccia. "Rimarrà da te alcuni giorni," esclama Conti prima di andarsene. Barontini mi martella di domande: da quanti mesi sono a Torino, come mi sono organizzato, qual è il mio piano d'azione, come l'ho coordinato con la lotta generale delle masse popolari, se ho messo in piedi un minimo di apparato tecnico. Barontini mette a nudo le mie apprensioni, le mie insufficienze, i miei dubbi, le mie incertezze. Per due giorni sono rimasto ad ascoltarlo. Alla fine lo sgomento per la povertà dei mezzi, degli uomini, dell’organizzazione, la sorpresa, l'ira prendono il sopravvento e urlo che non ce la farò mai a svolgere tutto il lavoro da solo, senza uomini, senza neppure sapere confezionare una bomba. Barontini sorride.

"Se le bombe," dice, "sono il tuo problema, è presto risolto." Ma non si tratta soltanto di bombe.

"Parliamone adesso," insisto.

E la miccia? Barontini prosegue: "ora t'insegnerò qualche cosa di più. Prendi appunti, anche se è contro le regole della clandestinità. Per costruire una miccia a combustione lentissima, che non faccia fiamma e che bruci silenziosamente: questa miccia (stoppino) non si trova in commercio."

Barontini continua: "Prendi un filo comune da calza, preferibilmente bianco e di lino, perché inodore e meno fumogeno. Stempera 8 grammi di bicromato di potassa in cento grammi di acqua; lascia bollire dieci minuti il cotone, dopo di che lo lasci asciugare al buio. Poi prendi, ben asciutti, 40 fili di detto cotone, lunghi secondo la necessità e con un filo del medesimo cotone avvolgi i 40 fili facendo così un cordoncino che brucerà per mezzo centimetro al minuto."

"Certo," commento, "sembra veramente facile."

"È facile," prosegue Barontini, "se hai un amico fabbro." Lo interrompo impaziente. Barontini prende un foglio di carta e una matita e mentre parla disegna sul foglio.

"Prendi un tubo qualsiasi, piccolo o grande, di ferro, di ghisa, di bronzo, perfino di alluminio, lo tagli a dieci, venti, quaranta centimetri; saldi ad una estremità un coperchio dello stesso materiale del tubo e al centro del coperchio pratichi un foro di un diametro di sei o sette centimetri."

Mentre Barontini parla, continua a tracciare segni sulla carta e la bomba nasce sotto i miei occhi.

"La parte del tubo senza coperchio," prosegue Barontini, "viene filettata per permettere di avvitarvi un altro coperchio, pure filettato per un paio di centimetri. Si ripone l'esplosivo nel tubo, si fa passare la miccia con il detonatore nel foro del primo coperchio facendo in modo che il detonatore vada ad innescarsi nell'esplosivo. Alla fine si avvita il secondo coperchio e la bomba è pronta."

"Sarà potente?" chiedo. "Quanto vuoi che sia, a seconda del diametro, della lunghezza del tubo e la qualità di esplosivo disponibile. Puoi preparare anche una bomba di dieci chili, venti chili, capace di distruggere una caserma.

"Non hai che da provare. Vai dal tuo amico fabbro. Costruisci la bomba e poi la esperimenti su uno degli obiettivi che vuoi buttare all'aria."

"Certo che lo faccio," rispondo. "... Se ne accorgeranno! Però non riuscirò a far tutto da solo, non ci sono uomini che mi aiutino, l'organizzazione non mi dà una mano, i collegamenti non funzionano, non ci sono tecnici, non ci sono armi."

Barontini mi lascia sfogare, sorride e tace. Poi mi aggredisce: "Le armi, le armi! E le tue bombe? Non sono forse armi potentissime per una guerra che si combatte nelle strade, fra le case, in mezzo alla gente? Non hai tecnici? E perché non lo diventi tu? Impara a confezionare bombe esplosive, poi imparerai a fabbricarti quelle incendiarie!

"Non ti bastano le bombe? Scendi in strada, di sera, con un martello, un bastone, un coltello, con qualcosa che serva ad uccidere. Togli le armi ad un repubblichino, ad un tedesco, ad un altro tedesco, ad un altro repubblichino: avrai armi per te e per i compagni che in questi giorni affluiranno ai GAP!"

Sono come sommerso, stordito dalla sicurezza tranquilla di questo uomo intelligente e buono. Mi incute rispetto, un grande rispetto, ma non voglio darlo a vedere.

"Il partito," tento, "il partito non mi aiuta?..."

"Sbagli," esclama Barontini, "sbagli veramente di grosso. Sei tu il partito, siamo noi il partito e stiamo appunto aiutandoci l'un l'altro per combattere la lotta in cui sono impegnati tutti gli altri partiti dello schieramento antifascista, in cui è impegnato tutto il popolo italiano. È una battaglia che ha bisogno di tutti, le frazioni isolate non solo sono inutili ma spesso dannose. Devi tenerlo presente, ben presente."

Sono interdetto: Barontini mi ha dato ragioni che sono certo di aver sempre saputo, senza essere mai riuscito ad esprimerle a me stesso.

Anche queste mi sembrano cose semplici. Dunque è vero: il partito non mi ha mai lasciato solo.

Barontini, uscito nel pomeriggio, rientra la sera con un pacco: "ecco la tua prima bomba, te l'ho preparata io. Non è stato difficile." So già come la userò. Nella mia mente l'azione è chiarissima; particolare per particolare, secondo per secondo.

Due giorni dopo m'incontro con Andrea e Antonio. Passeggio con Andrea lungo il corso. Antonio entra nel locale gremito di tedeschi e fascisti. Di fronte al caseggiato c'è la ferrovia. Dopo una lunga attesa Antonio sopraggiunge: "ci sono dentro trenta tedeschi," dice, "quasi tutti ufficiali e molti fascisti." Ci avviciniamo. Tengo sotto il braccio il pacco con la bomba. L'ho confezionato in modo che la miccia spunti dall'involto. Sotto la finestra del locale Andrea si accende una sigaretta e, chinandosi verso di me, come a riparare la fiamma dal vento, avvicina la brace alla miccia. È buio. Seguo con gli occhi il punto rosso che sfrega leggermente contro la miccia. Sento il cuore battere con violenza. D'improvviso sprizza un leggero soffio di fuoco: la miccia è accesa. Alzo il pacco e lo appoggio al davanzale della finestra. Ci allontaniamo lentamente facendoci forza per non correre. Siamo già lontani sulle biciclette quando ci percuote lo schianto lacerante e terribile della mia prima bomba.

A casa, prima ancora che parli, Barontini legge sul mio viso l'impresa; mi abbraccia. "Bravo muchacho!" mi ripete, dopo otto anni.

Il 4 gennaio 1944, dopo l'azione, il comando tedesco in un proclama diretto a tutti i "cittadini amanti dell'ordine e della giustizia" invita il popolo a collaborare con le forze armate naziste minacciando feroci rappresaglie. Con Barontini parlo della reazione nazista. "Le rappresaglie non possono fermare la nostra azione." In Francia - dice Barontini - in una situazione analoga i tedeschi sono stati costretti a subire le azioni partigiane. La minaccia di rappresaglie non ci lascia indifferenti. Purtroppo questa è la guerra e le rappresaglie non ci possono fermare. È un grave errore limitarsi ad aspettare gli alleati. Noi dobbiamo colpire, sempre, di giorno e di notte, sulle montagne e nelle città, nel cuore stesso della città dove i nazisti e i fascisti si credono al sicuro. Seminando panico e terrore tra i nemici, costringendoli a impegnare forze ingenti nei presidi e nei rastrellamenti, aiutiamo gli alleati su tutti i fronti. E infondiamo fiducia alla popolazione, sfiducia tedeschi che si sentono sempre più vulnerabili su un fronte che non ha confini, che ovunque li circonda e li minaccia. Barontini mi parla per ore. Non vi è altro modo per condurre la lotta contro gli invasori, contro i massacratori di Cefalonia!

"Aspettare," insiste Barontini, "non serve a nulla. Combattere invece significa avvicinare di un gior no, di una settimana, di un mese l'ora della liberazione."

I gappisti che due giorni prima hanno partecipato all'azione, desiderano portarne a termine altre, più rischiose e più efficaci, ma alla terribile ed estenuante lotta isolata preferiscono quella nelle formazioni di montagna. Mi ritrovo solo con un ragazzo di 19 anni: Antonio. "Quando sei solo, sei tu il partito." Le parole di Barontini, mi frullano nella testa, mi ridanno fiducia. Ma non per molto. Trascorrono Natale e capodanno. I tedeschi occupano città e nazioni di mezza Europa; nei campi di sterminio centinaia di migliaia di esseri umani muoiono ogni giorno. Debbo agire. Il 15 gennaio io e Antonio giustiziamo in strada un sergente fascista. È necessario fare di più; soprattutto è necessario reclutare più uomini. Si trova gente disposta a scioperare, a distribuire manifestini, ad andare in montagna, a disarmare per le strade fascisti e tedeschi isolati, ma sono pochi coloro che sono disposti ad agire nei GAP in azioni veloci, decise, senza pietà.

Ai primi di gennaio del '44 il compagno Bessone (Barca) mi comunica un ordine del comando generale delle Brigate Garibaldi. "Non dovrò partecipare personalmente ad alcuna azione, ma organizzare, reclutare, istruire i gappisti. Chi debbo istruire? Cosa devo organizzare? La brigata siamo io e Antonio. In Val di Susa, in Val di Lanzo, e in altre valli del Piemonte sono in corso feroci rastrellamenti contro le brigate di montagna. È necessario colpire il nemico qui, nel cuore della città, con estrema violenza, come se un grosso gruppo partigiano operasse in piena Torino. Il comando nazifascista sarà costretto a distogliere una parte delle forze impiegate nei rastrellamenti per presidiare i comandi di città.

C'è solo una cosa da fare: agire. Se io e Antonio siamo la brigata, tocca a noi due agire. Mi pare sia conforme agli ordini. La brigata deve attaccare. Ho preso la mia decisione. Agirò senza chiedere l'ordine al comando.

È sera quando esco. Sono solo. Antonio mi aspetta altrove.

Corso Vittorio Emanuele è affollato di operai, di impiegati, di uomini e donne usciti dagli uffici; macchine cariche di tedeschi e fascisti percorrono il corso nei due sensi. C'è frastuono di claxon, di campanelli, di tram, di fischi di locomotive in manovra alla vicina stazione. Fa freddo. Cammino adagio affondando le mani nelle tasche del cappotto, stringendo il calcio di due pistole. Il tempo trascorre lentissimo. Sento come un nodo nel petto, un nodo di ansia e anche di paura. Mi costringo a restare in attesa. So quello che debbo fare: aspetto due ufficiali tedeschi. L'ora è giunta. Tedeschi e fascisti mi sfiorano continuamente aumentando il mio nervosismo. Qualcuno mi può notare, chiedermi documenti, perquisirmi. Se tornassi a casa non farei che obbedire a un ordine. Ma la brigata deve attaccare ed io e Antonio a duecento metri siamo la brigata GAP di Torino. Sto per sparare contro quattro ufficiali fascisti che mi passano accanto, per sfuggire all'ansia che mi opprime, per portare a termine una azione qualunque, per poter dire a me stesso che ho avuto la forza di agire. Ma non sparo: questi quattro non sono i "miei" due ufficiali tedeschi. I quattro entrano nel caffè di fronte e io li seguo: li subisco mentre discorrono tronfi e spavaldi con alcune prostitute. Entrano due ufficiali tedeschi e i quattro balzano in piedi, "romanamente." Esco e attendo. Fa più freddo e mi dico che è il freddo a farmi tremare leggermente. So che non è il freddo. Continuo ad aspettare. Passa un'altra mezz'ora, interminabile, snervante. D'improvviso: eccoli! È il momento atteso. Vorrei non fosse mai arrivato. Vorrei essere chissà dove. Invece sono qui a guardare i miei due tedeschi che vengono avanti baldanzosi, parlando ad alta voce, vicinissimi. Ho gli occhi fissi sulla croce di ferro che spicca sul petto di uno di loro: estraggo le pistole e sparo. I due nazisti cadono senza un grido. Ho esploso dodici colpi.

La gente sotto i portici rimane per un attimo incerta, si ferma, fugge, si rifugia nei portoni. Una donna grida. Dal caffè di fronte escono due ufficiali tedeschi con le machine-pistole in pugno. Faccio l'atto di sparare contro di loro, ma le armi sono scariche. Che faccio? All'improvviso nella mente mi passa il ricordo della battaglia di Guadalajara quando, fermo accanto alla mitragliatrice, continuavo a sparare sullo squadrone di tank fascisti che avanzavano. Allora non ero fuggito. Ora, indietreggio rapidamente e giro l'angolo di via Gioberti, mi getto a terra, cambio un caricatore. Il rumore dei passi dei due tedeschi si avvicina! inseguono la mia fuga. Ecco il primo: sparo tre colpi e l'ufficiale cade; ecco l'altro: sparo ancora due colpi e il nazista lascia cadere a terra la pistola e urla e mentre si piega su se stesso tenta ancora di riprendere l'arma: sparo un colpo ancora. L'ufficiale scivola di schianto sull'asfalto.

L'ansia che avevo dentro di me si allenta all'improvviso. In corso Vittorio Emanuele sparano. Li sento avvicinarsi, cambio ancora una volta il caricatore e corro lungo via Gioberti. Dopo cinquanta metri mi fermo e al riparo di un portone esplodo tutto il caricatore contro i fascisti e i tedeschi che s'affacciano sulla strada. Si buttano a terra, tornano indietro. Riprendo a correre. In fondo a via Gioberti, in via Manzoni, Antonio mi aspetta con la sua bicicletta. Il giorno dopo sui giornali, con grossi titoli, c'è il resoconto dell'azione compiuta dai "banditi" contro alcuni ufficiali delle truppe tedesche alleate; c'è l'ordine del coprifuoco alle 20. Si promette una taglia di mezzo milione per chi farà arrestare i "banditi." Per rappresaglia hanno imprigionato 50 ostaggi. Il giornale me lo porta Barca, raggiante. "Chi saranno stati?" chiese. "Sono stato io,» rispondo. Barca, sorpreso, sbalordito, se ne va in fretta. Nel pomeriggio si riunirà il Comitato di liberazione piemontese per discuterne e per fronteggiare le rappresaglie dei nazisti. Approverà o sconfesserà la mia iniziativa? Saprà che un garibaldino, un gappista, ha giustiziato gli ufficiali nazisti.

![1° maggio 1937, Canizar (Guadalajara) Sede del Comando XI Brigata Internazionale [Archivio AICVAS]](../../Immagini/rivoluzioni/spagna/spagna_immagini/1937_guadalajara_5.jpg)

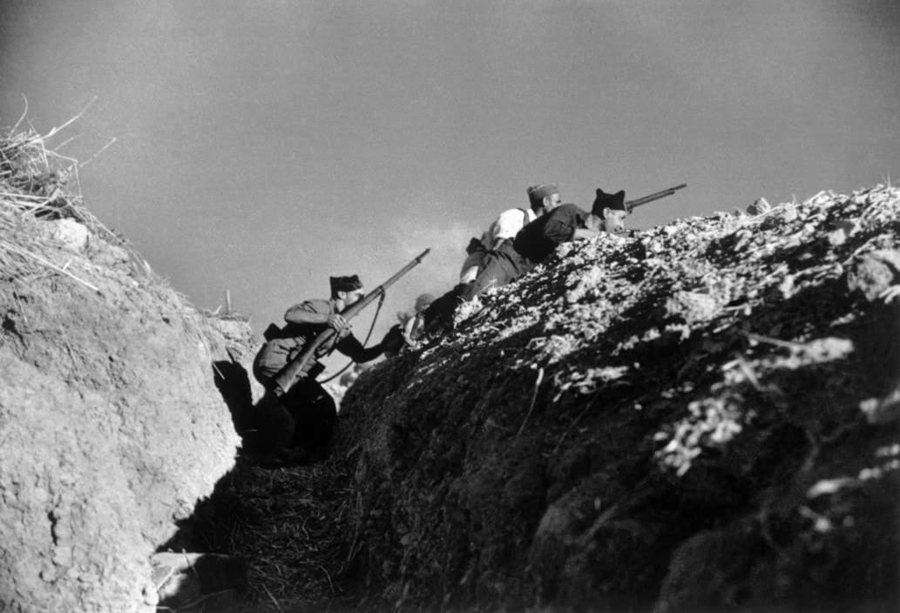

La battaglia di Guadalajara: verso la fine di dicembre giunse l'ordine di partenza per il fronte di Mirabueno. Il Battaglione Garibaldi che al primo scontro con i franchisti a Madrid, era arrivato in prima linea senza fucili, era ora equipaggiato completamente. Partimmo un mattino presto, col buio fitto.

I camion percorsero i sobborghi di Madrid, la strada da Guadalajara fino a Sigùenza, a Brihuega. Ci accampammo. Il mattino successivo ripartimmo. Attraversammo paesi e borgate tra gente affaccendata attorno a carri e camion sgangherati, pronta a sfollare dalla zona del Fronte e contadini al lavoro attorno alle concimaie. Scendemmo dagli automezzi per proseguire a piedi, carichi di armi, munizioni, fardelli, tra carri armati e gruppi di miliziani in corsa. Ci trovammo qualche ora dopo in piena battaglia fra i campi di Mirabueno. Raggiungemmo combattendo le case. Il colonnello franchista che comandava la zona, sorpreso dalla nostra avanzata, era fuggito precipitosamente abbandonando moglie e figlia. Mirabueno era già in nostre mani quando ci sorvolarono gli apparecchi repubblicani. I volontari polacchi attaccavano le nuove posizioni franchiste.

Il 3 gennaio, due compagnie e gli arditi del Battaglione Garibaldi appoggiarono la manovra "Dombrowski," il 5 gennaio altre due compagnie si attestarono su una altura per proteggere il fianco della formazione polacca.

La marcia di avvicinamento fra boschi, burroni e avvallamenti procedette spedita, grazie proprio al terreno accidentato. Picelli (6) era in testa con l'arma puntata e sparò subito contro una pattuglia fascista emersa all'improvviso. Picelli era sempre in testa. Pacciardi e Roasio l'avevano richiamato più volte: "Devi comandare, non rischiare la tua vita ad ogni passo."

Raggiunse l'altura, sistemò la mitragliatrice, s'alzò di scatto, fucile in pugno e cadde senza vita.

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, sostituiti da regolari spagnoli, lasciammo Mirabueno per trasferirci a Guadalajara. Fummo sorpresi da un bombardamento aereo. Le bombe dei fascisti distrussero case d'abitazione, uccisero vecchi, donne e bambini. Uscimmo di città. Ci attestammo a Colmenar Viejo, vicino all'Escorial.

Madrid continuava ad essere semi-assediata. Da mesi e mesi i franchisti, falliti gli assalti frontali, attendevano che la città capitolasse. Stroncato in gennaio il tentativo di isolare la capitale dall'Ovest e di penetrare dall'Est, Franco e Mussolini dovettero subire la sconfitta di Guadalajara.

Guadalajara era il punto chiave per entrare a Madrid. Franco intendeva conquistare questa posizione decisiva impegnando decine di migliaia di uomini, appoggiate da carri armati, dall'artiglieria e dall'aviazione. Perno dell'attacco era la strada di Francia, da Siguenza a Guadalajara ad Alcalà de Henares. Lo scopo, isolare Madrid da Levante, obbligandola alla resa.

Lo stato maggiore di Franco pensava di battere il grosso delle nostre resistenze sull'altipiano tra Siguenza e Guadalajara; manovra elementare, ma molto pericolosa per i repubblicani perché avrebbe ostacolata e ritardata una eventuale ritirata. Noi dovevamo impegnare l'immensa superiorità delle forze fasciste a Brihuega, dove l'affluenza di nostri rinforzi sarebbe stata più agevole che sull'altipiano.

Le divisioni fasciste attaccarono alle sette del mattino dell'8 marzo 1937. L'avanzata della fanteria fu preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Si combatté per tutta la giornata dell'8 marzo con un freddo intenso: le poche forze repubblicane di stanza a Mirabueno e a Las Vegas resistettero efficacemente e contrattaccarono ad Alaminos. Durante tutta la giornata i nemici che avrebbero dovuto infrangere le nostre difese nel giro di poche ore, rimasero inchiodati sulle loro posizioni.

Il giorno successivo si impossessarono di Almadrones e nel pomeriggio, nonostante i furiosi attacchi alla baionetta dei miliziani rimasti privi di munizioni, si spinsero fino a Brihuega dove le strade dell'altipiano cominciano a scendere verso Guadalajara. Alla mia compagnia, la seconda, l'ordine di partenza giunse nella notte tra il nove e il dieci marzo.

Ci dissero che i fascisti erano riusciti a spingere i regolari spagnoli fino a Brihuega e minacciavano di scendere su Guadalajara.

Sui camion sobbalzanti nel buio, il freddo inasprito dal vento, dopo un'ora cominciò a piovere: lampi e tuoni anticipavano un duello di artiglieria in lontananza. Gli autocarri si fermarono al mattino a pochi chilometri da Brihuega e ci scaricarono, bagnati fino alle ossa, nel palazzo di Don Luis.

La compagnia si mise in marcia verso Brihuega, lungo la strada dalla quale in gennaio eravamo scattati all'assalto di Mirabueno. Sapevamo di avere di fronte 50.000 italiani.

Avevo allora 18 anni. Lasciata l'Italia a 6, non avevo conosciuto il regime di Mussolini e non dovevo "saldare vecchi conti."

Gli anziani, prima di lasciare l'Italia, erano stati perseguitati, bastonati, incarcerati, anche alla Grand Combe avevano conosciuto il fascismo nelle sue forme più subdole e velenose. Ora ci incontravamo a viso aperto, nel fuoco di una battaglia dove si uccide o si è uccisi. Ero immerso in queste considerazioni mentre camminavo portando in spalla la mitragliatrice, quando, all'improvviso, fui come svegliato dall'agitarsi degli uomini della compagnia. Sulla strada, davanti a noi, era apparsa una motocicletta. Mentre stavamo riprendendo la marcia, una raffica di colpi ci piombò addosso, rabbiosa. Ilio Barontini, comandante del battaglione Garibaldi, in sostituzione di Pacciardi, diede l'ordine di prendere posizione. Piazzammo le armi in un appostamento di fortuna e rimanemmo in attesa. Barontini passava da un gruppo all'altro ripetendo, calmo, le istruzioni. L'esercito fascista era di fronte a noi. Arrivarono. Gli uomini procedevano cauti. Li investimmo. Parecchi caddero e gli altri si ritirarono, attestandosi dietro i muretti a secco che dividevano i campi ai lati della strada.

Risposero con un fuoco disordinato e impreciso. Sparavano brevi raffiche. Esplosero i primi colpi di artiglieria sugli alberi del bosco, a duecento metri da noi.

L'artiglieria tacque. L'attacco delle fanterie era imminente. Ci affrettammo a sistemarci. De Ambrogi, comandante della seconda compagnia, mi fece piazzare le due mitragliatrici pesanti con proiettili anticarro ai margini della strada, quasi allo scoperto, in posizione dominante. Scavai nella terra molle e incontrai la roccia. Se non potevo migliorare la protezione, in compenso dominavo tutta la strada fino alla grande curva a seicento metri di distanza. All'improvviso dalla curva apparve il primo carro. La mia mitragliatrice sarebbe riuscita a fermare quel veicolo coperto di ferro? Dietro il primo carro ne apparve un secondo e poi gli altri: sei in tutto. Dietro i carri avanzavano i fascisti. Procedettero senza sparare fino a quattrocento metri, poi aprirono il fuoco, continuando a correre. Ci furono quasi addosso. Sentii la mia mitragliatrice sussultare. I proiettili colpirono il primo carro, poi gli uomini. Vidi i fascisti balzare via dalla strada e buttarsi dietro i muretti a secco dei campi. Vidi il primo carro arrestarsi, tentare di avanzare e fermarsi di nuovo. I proiettili anticarro delle due mitragliatrici pesanti lo martellavano da ogni parte. Il tank rimase in mezzo alla strada impedendo agli altri di avanzare. I fascisti si ritirarono sparando; ripiegarono anche gli altri cinque carri, scomparendo dietro la curva, in fondo alla strada.

Ci acquattammo contro il terreno nelle nostre piccole buche, fangose sotto la pioggia violenta. I proiettili dell'artiglieria nemica di nuovo si abbatterono sul bosco. Il cannoneggiamento prosegui per mezz'ora, poi ritornarono i tank e la fanteria. Li respingemmo. Riprese il fuoco dei cannoni, ritornarono nuovamente le fanterie e i carri e ancora tuonò il cannone. A sera avevamo respinto quattro furiosi attacchi e sopportato cinque bombardamenti.

Mentre l'ultimo era in corso, udimmo un ansare di motori; le prime ombre della sera ci nascondevano ormai la curva. Il rumore di motori si avvicinava; intravidi le ombre di due motociclette. I guidatori non ci videro e si fermarono a cento metri. Sentivo indistintamente le loro voci. Li osservavo attraverso la tacca di mira della mitragliatrice e mi apparivano piccoli, deformati dalle ombre del tramonto. D'un tratto si accorsero di noi. In preda al panico stavano per fuggire, schiacciai il grilletto. Altri spararono con me: vidi un motociclista cadere nel fango e l'altro alzare le mani e venirci incontro, quasi correndo.

La nostra resistenza aveva sorpreso lo stato maggiore fascista: ci sapevano in pochi e male armati, sprovvisti di pezzi anticarro e senza rinforzi. Nella notte prepararono il grande attacco. Noi aspettavamo l'alba sotto la pioggia ininterrotta, immersi nel fango, stanchi, infreddoliti, affamati. Verso le due arrivò, inaspettato, il rancio. Non ricordo di aver mai mangiato una minestra gustosa come quella, né bevuto un vino più caldo e generoso. Ci sembrò di rinascere. Qualcuno riuscì perfino a dormire, nonostante la sferza dell'acqua.

L'alba. Gli occhi fissi sulla strada di Brihuega. Le prime luci nebbiose del giorno muovevano mille ombre che ci facevano sussultare. I fascisti vennero più tardi, quando era giorno. Si fecero annunciare da dieci tank Fiat, seguiti dalle fanterie. Dalla corazza del primo lampeggiavano le mitragliere. Non era cambiato nulla: ora i tank erano dieci e i fascisti migliaia. Neppure noi cambiammo nulla: li lasciammo avvicinare fino a duecento metri, poi aprimmo il fuoco. Ancora una volta il primo tank sussultò, rallentò la marcia, tentò di riprenderla, prese fuoco e arse come una torcia. Dalle nostre trincee di fango balzarono gli uomini della squadra d'assalto armati di bombe a mano; corsero allo scoperto per cento, centocinquanta metri, si acquattarono dietro a un muretto; tornarono ad avanzare e investirono il secondo tank con le bombe. Gli altri carri invertirono la marcia seguiti dalle fanterie. Più tardi ritornarono all'assalto e di nuovo vennero respinti.

Anche oggi, come ieri, ci fu una sorpresa: sulla strada deserta, avanzava veloce una "balilla." Sembrava una scena irreale, la piccola automobile correva tranquillamente sul campo di battaglia. Uno stratagemma? Ad evitare guai il compagno Tomat, comandante del distaccamento, ordinò di sparare alle gomme. Quando la "balilla" fu a cinquanta metri, una breve raffica di mitragliatrice ne sfasciò i pneumatici facendola sbandare; ma l'autista doveva essere in gamba perché riuscì a riportarla al centro della carreggiata e a fermarsi, a ridosso delle nostre linee. Dalla vettura scesero un sergente e due soldati che si arresero.

Trascorremmo alcune ore a vuotare l'acqua dalle buche con la gavetta. Ma il nostro settore era desti-nato a ricevere visite. Prima dell'alba del 12 arrivarono all'improvviso sulla strada di Brihuega due grossi camion. Detti l'allarme e gli uomini della seconda compagnia puntarono le armi: Tomat e Rossetti (7) ordinarono di non sparare. I due camion continuavano ad avvicinarsi. Pareva incredibile che non fossero preceduti da una staffetta. "Gli hanno promesso una passeggiata a Madrid," esclamò Faleschini, "vorranno godersi il panorama." I camion arrivarono a cinquanta metri. Sparai una raffica, mirando alle gomme. Sbandarono e si arrestarono ,a poche decine di metri dalla trincea. Dagli automezzi scesero alcuni fascisti e si guardarono attorno. Noi restammo nascosti ad osservarli. Uno di loro risali sul primo camion e tentò di innestare la marcia. Gridammo: "Arrendetevi." Alcuni alzarono subito le mani, altri tentarono di fuggire. "Uccidiamoli questi figli di puttana," gridò un garibaldino.

"No, sparate in aria!" ordinò Malozzi, il rappresentante del partito nella compagnia. I fascisti si arresero. Se son tutti vivi lo dovettero a Malozzi, il lungo e magro Malozzi che nonostante il Tribunale Speciale volle rammentarci che non facevamo la guerra al popolo italiano, ma al fascismo che lo aveva ingannato e continuava ad ingannarlo.

Sugli autocarri trovammo rifornimenti e viveri per un reggimento. Restava un mistero. Perché camion e macchine continuavano ad arrivare fino alle nostre linee? Quale la spiegazione? Brihuega giace in fondo alla vallata di Tayna; la strada da Tayna sale per stretti tornanti fino al pianoro, teatro di battaglia e fila dritta e invitante fino a Guadalajara, lasciando sulla destra una strada secondaria che conduceva alle linee fasciste. Era facile sbagliare e gli autisti, dopo la lunga salita, infilavano la strada di Brihuega cadendo nelle nostre mani.

Ci vollero ore di lavoro per svuotare i cassoni dei camion. Oltre ai viveri di ogni genere, trovammo opuscoli e giornali; copie del Popolo d'Italia dell'8 marzo 1937, in cui si esaltava l'apporto italiano alla guerra contro la Spagna repubblicana.

Rancio straordinario, con carne in scatola, vino e sigarette. A mezzogiorno ero di guardia alla mitragliatrice. Avevamo tutti gli occhi fissi sulla strada, in attesa. Altri due autocarri vennero avanti, adagio. Il bosco in cui i fascisti ci credevano trincerati si stendeva dietro di noi, a trecento metri. I camion avanzavano con estrema prudenza sino a raggiungere gli altri due immobilizzati in mezzo alla strada. I fascisti scesero: uno accese una sigaretta. Dopo una discussione fra loro prepararono una catena per agganciare i paraurti di uno dei veicoli rovesciati.

Malozzi gridò col suo accento romanesco: "Arrendetevi." Qualche fascista si gettò a terra, altri tentarono la fuga. Sparammo alcune raffiche. Vennero verso di noi con le braccia alzate, supplicando di non fucilarli. Evidentemente avevano buone ragioni per temerlo. Solo il giorno prima Barontini ci aveva raccontato di quattro garibaldini caduti prigionieri dei franchisti e uccisi.

Si stava facendo buio. La pioggia si era trasformata in neve fitta, insistente. Sulle nostre teste passava uno stormo di aeroplani nemici. Andavano a bombardare Madrid. In due giorni e due notti di combattimenti, pochi di noi avevano dormito qualche ora, io non avevo chiuso occhio. Faleschini insisteva perché mi riposassi. Mi trascinai sotto il telo che copriva la mitragliatrice e di colpo dimenticai tutto. Mi svegliai coperto di neve, qualcuno stava dicendo che nelle prime linee era arrivato il compagno Gallo, commissario delle Brigate Internazionali.

L'alba del 13 marzo si annunciò con un gelido vento che soffiava da nord e spazzava l'altipiano, infuriando fra gli alberi del bosco. Ci acquattammo nelle buche. Il fango si era indurito formando sul fondo dei nostri ripari una crosta ineguale. Al primo chiarore iniziò un violentissimo fuoco di artiglieria. Gli shrapnells, impiegati senza economia, scoppiavano sopra di noi lasciando cadere una pioggia di schegge.

Con l'artiglieria sparavano, sia pure da lontano, le mitragliatrici. Sentimmo arrivare gli obici miagolando e udimmo il tonfo sordo dell'esplosione contro la terra dura, dietro le nostre spalle. Alcuni compagni assicuravano che un buon numero di proiettili era stato sabotato dagli operai antifascisti nelle fabbriche del nord Italia.

Il commissario Rossetti arrivò di corsa e si buttò nella mia buca: "Attenti," disse, "stanno attaccando con piccole pattuglie la zona della quarta e della quinta compagnia. Vogliono saggiare le nostre forze per poi sferrare l'attacco."

Uscí dalla buca correndo, tutto chinato e saltò in un'altra. Io sparavo di tanto in tanto qualche raffica. Il nemico non si era ancora fatto vivo. Mezz'ora dopo tornò Rossetti con altre notizie. "Tra poco ci siamo. Stanno attaccando la prima compagnia per aprire una breccia sulla nostra sinistra e circondare il battaglione."

I collegamenti erano incerti: la linea telefonica con il comando era continuamente interrotta dalle bombe, e nonostante lo sforzo dei nostri genieri impegnati a ripararla. Toccò ai portaordini. Ogni ora Piero Romaz zini, "il piccolo" veterano del fronte di Irun, il valoroso combattente della "Gastone Sozzi" percorreva due volte i cinquecento metri che separavano la prima linea dal comando di battaglione su un terreno continuamente martellato dall'artiglieria nemica.

Il cannoneggiamento continuò per l'intera mattinata; poi si attenuò nel pomeriggio fino a cessare. Anche le mitraglie tacevano. Il nemico, credendo di avere annientato ogni dispositivo di difesa, attaccò. Sulla stra da apparvero d'improvviso sette tank. Li guardai avanzare e osservai il mio orologio: erano le 15. Tutta la seconda compagnia era nelle buche. Quando furono a cento metri le nostre mitragliatrici cominciarono a sparare grappoli di proiettili perforanti. Poi tacquero e nel silenzio si udì fortissimo il canto di "Bandiera rossa." Mi girai sulla destra e vidi correre in avanti, cantando, gli uomini della squadra d'assalto. I tank aprirono il fuoco con le mitragliatrici, gli uomini si buttavano a terra, si rialzavano, correvano avanti, si rituffavano al suolo.

Ad ogni balzo sentivo le parole di "Bandiera rossa." La squadra fu addosso ai primi carri: due sussultarono con i cingoli spezzati girando su se stessi come impazziti; quattro fuggirono, uno avanzò da solo sparando raffiche su raffiche. Poi cessò il fuoco e proseguì la strada senza sparare. Gli uomini della squadra d'assalto Io inseguivano per farlo saltare quando qualcuno gridò: "Lasciatelo passare, si arrende!"

Il carro avanzò rapido a pochi metri da me e scomparve in direzione del comando. Soltanto più tardi si seppe che il carrista non si era arreso, si era avvicinato al comando, aveva tirato qualche colpo ferendo due garibaldini e fuggendo per una strada secondaria.

Il nemico sospese l'attacco. Non avemmo morti. Ci parve incredibile dopo mezza giornata di fuoco continuo e l'assalto dei tank. Quando venne buio arrivò finalmente il rancio: una minestra calda e una pagnotta. La notte trascorse tranquilla. Il mattino del 14 un tremendo fuoco di fucileria e di armi automatiche, a un chilometro di distanza, ci annunciò che la quarta e la quinta compagnia erano andate all'assalto del castello di Ibarra, occupato da un battaglione di "Lupi di Toscana" infiltratosi il giorno precedente alla nostra sinistra.

Il castello di Ibarra, nel folto di un bosco, era attorniato da case rustiche, depositi, stalle e protetto da uno spesso muro di cinta alto due metri. L'assalto iniziò alle 11 precise: le due compagnie di garibaldini appoggiate dal battaglione franco-belga della dodicesima brigata, attaccarono di fronte e di lato. Il fuoco dei cannoncini e delle mitragliatrici di cinque carri, copri l'avanzata ai nostri uomini. I fascisti abbandonarono le postazioni del bosco e si ritirarono nel recinto del palazzo col grosso delle forze. I garibaldini, al riparo dei muri di cinta, iniziarono una nutrita sparatoria contro le finestre, le porte, i depositi le stalle.

I "Lupi" tentavano di rompere l'accerchiamento facendo avanzare due cannoncini, ma i suoi serventi furono sopraffatti. Una sortita sul retro del castello venne sventata da un gruppo di garibaldini. Poco prima delle tre del pomeriggio la torre della villa crollò sotto i colpi d'artiglieria. Sui muri si aprirono ampie brecce e il nemico rispose al fuoco con qualche colpo isolato. Prima di ordinare l'assalto finale, Brignoli fece sospendere il fuoco e gridò ai fascisti di arrendersi assicurando che avrebbero avuta salva la vita. Non ci fu risposta. Un guastatore spagnolo si avvicinò allora con un pacco di tritolo all'edificio principale, ne accese la miccia e si riparò. Uno scoppio spaventoso fece crollare i muri, schiantò le travi, sfondò il tetto. Il comandante belga Gelissen, trascinò avanti i suoi passando da edificio a edificio. I nostri scorsero i fascisti raggruppati in un angolo del cortile e non spararono. Brignoli intimò di nuovo ai fascisti di arrendersi. Un ufficiale gli rispose enfaticamente di deporre la rivoltella. Un altro lanciò una bomba a mano colpendo in pieno Nunzio Guerrino, vice comandante di compagnia.

I nostri stavano per sparare nel mucchio. Fu ancora Brignoli a intervenire, ripetendo l'invito alla resa per evitare il massacro. Stavolta i fascisti buttarono le armi. Il castello di Ibarra fu nostro e il pericoloso cuneo nemico alle spalle del battaglione Garibaldi fu eliminato.

L'offensiva scatenata qualche giorno prima con largo impiego di divisioni fresche affluite nella notte, si infranse sulle nostre posizioni. Un nuovo attacco fascista non poteva essere imminente, subordinato come era all'arrivo di nuovi rinforzi. I giorni seguenti il nostro comando ne ebbe conferma dall'interrogatorio dei prigionieri.

Era arrivato il momento propizio dunque di sferrare l'offensiva per allentare la pressione su Guadalajara, sventare la minaccia contro Madrid e scardinare il dispositivo avversario.

Se ne parlò con sempre maggior insistenza. Il nostro battaglione dovette impegnare inizialmente le forze fasciste del settore. La rottura dello schieramento nemico e lo sfruttamento del successo sarebbero stati operati da reparti regolari spagnoli, appoggiati da carri armati. I posti avanzati e le immediate retrovie dei franchisti sarebbero stati sottoposti ad un intenso fuoco di interdizione. Subito dopo il nostro impiego sarebbero scattati i carri armati e le fanterie. Le Brigate Internazionali di rincalzo avrebbero rastrellato il terreno per eliminare i focolai di resistenza.

La sera del 17 circolò la voce che il commissario delle Brigate Internazionali, Gallo (Luigi Longo) fosse a Madrid per stabilire con il comando generale gli ultimi particolari del piano di attacco. Si diceva che Gallo avesse già avuto incontri con Lister e Modesto, comandante del quinto reggimento, destinato ad operare lo sfondamento. Il 18 marzo ci tenemmo pronti. L'intera mattina trascorse calma. Dalle retrovie affluirono indisturbati mezzi blindati e reparti spagnoli. In cielo, di tanto in tanto, appariva qualche aereo. Alle 14 una salva di granata fischiò sopra le nostre teste seguita da cupi rombi, da un continuo tambureggiare di esplosioni. Sessanta cannoni spararono per 40 minuti. Quando tacquero, comparvero i nostri aerei che passavano a ondate successive. Li vedemmo lasciar cadere grappoli di bombe sul nemico. Alle 15 uscirono dal bosco i carri armati, ci sorpassarono e avanzarono sparando, tallonati dalla fanteria. I fascisti arretrarono.

Le prime staffette ci informarono che il nemico era in rotta e che i nostri carri armati non potevano inseguirli fuori dalle strade per non impantanarsi nella campagna.

I reparti spagnoli avanzarono rapidamente, noi li inseguimmo. Le nostre avanguardie penetrarono nello schieramento fascista minacciandone i fianchi e le spalle.

Terribile giornata. L'offensiva del 18 marzo si concluse a sera. Raccogliemmo centinaia di prigionieri spauriti; molti, costretti ad alzare le mani davanti alle armi spianate, piangevano.

Dalle alture ci apparve in tutto il suo sconvolgimento il teatro di battaglia: nei fossati lungo la strada c'erano fascisti feriti, moribondi, i prati erano disseminati di cadaveri, armi, zaini, cassette di munizioni giacevano sparpagliate tutt'attorno. Mentre gli infermieri si fermavano a raccogliere i feriti, noi continuammo a scendere verso il paese che scorgevamo in basso, sotto di noi.

Note

1 La centuria "Gastone Sozzi" (dal nome del martire antifascista ucciso dall'OVRA nel 1921 nelle carceri di Perugia) fu formata dal primo scaglione di italiani che raggiunse la Spagna fin dall'agosto 1936. Comandante della centuria fu Francesco Leone.

2 Già deputato comunista tedesco.

3 Malozzi: fu fucilato dai nazifascisti a Roma il 10 giugno 1944.

4 Ateo Garemi, nato il 6 marzo 1921. Fu uno dei piú attivi combattenti del F.T.P. della regione marsigliese. Rientrato in Italia lia il 22 settembre 1943, fu il primo comandante dei GAP a Torino. Con Dario Cagno il 24 ottobre partecipò all'esecuzione del seniore della milizia. Arrestati, furono condannati a morte e fucílati. Alla domanda del presidente del tribunale di inoltrare domanda di grazia al "duce," Garemi rispondeva: "Non chiederò nessuna grazia. Non sono io che devo avere paura; io ho solo compiuto il mio dovere di proletario, di italiano, di comunista. Sono sereno e la morte non mi spaventa. Siete voi che dovete aver paura, voi che morirete nell'ignominia come tutti i traditori."

5 Boadila del Monte: il primo fronte a cui ho partecipato.

6 Picelli: deputato comunista, fu organizzatore della resistenza armata antifascista dei popolani dell'Oltre Torrente a Parma.

7 Adriano Rossetti nato a Mongrando il 13 ottobre 1894, di professione muratore, fu tra i fondatori del PCI nel Biellese, emigrato in Francia, nel '36 fu tra i primi ad accorrere ín Spagna, commissario politico della seconda compagnia del Battaglione Garibaldi, ferito, fu citato all'ordine del giorno per il suo coraggioso comportamento alla battaglia di Guadalajara.

|

Giovanni Pesce

Nelle trincee spagnole nasceva il 25 aprile italiano

|

(Liberazione 23/04/2006)

La guerra civile di Spagna e la vittoriosa conclusione della Resistenza italiana sono unite da un legame strettissimo, fatto di sacrifici, caduti, speranze, delusioni. Una “guerra civile europea” tra democrazia e fascismo su cui il nostro Paese così lacerato e diviso dovrebbe riflettere

Ho fra le mani con una certa emozione il mio vecchio libro “Un garibaldino in Spagna”, ristampato, esattamente dopo mezzo secolo, da Arterigere-Essezeta di Varese per il 70° anniversario della guerra di Spagna (che cade nel prossimo luglio) e, con la memoria, torno ai tanti compagni reduci di quella grande esperienza di lotta, ma anche di umana solidarietà: quei tanti compagni reduci che divennero la spina dorsale della Resistenza italiana. I comandanti e i commissari politici, il “cuore” e il “motore” della lotta contro il nazifascismo.

È il 25 aprile e la connessione storico-politica fra lotta di Liberazione e la guerra di Spagna è un atto dovuto. Chi combatté contro Franco e il fascismo di Mussolini e di Hitler ebbe l’opportunità di formarsi una precisa identità, per il successivo impegno nella lotta in Italia: in un continente trasformato in una immensa trincea.

«Io mi permetto di affermare - aveva scritto in modo profetico Emilio Lussu - che noi abbiamo bisogno di andare in Spagna più di quanto la Repubblica spagnola non abbia bisogno di noi». Non molto tempo dopo Carlo Rosselli, organizzatore fra gli altri della “Colonna italiana”, lanciò da radio-Barcellona la storica parola d’ordine “Oggi in Spagna, domani in Italia”. Una consegna, o un auspicio, che non solo esprimevano la speranza di portare nel nostro Paese la lotto contro Mussolini, ma già prefiguravano in senso concreto, e non solo ideale, quella “guerra civile europea” tra democrazia e fascismo che sarebbe esplosa sullo scenario della Seconda guerra mondiale.

Ecco la ragione della mia riflessione alla vigilia di un nuovo 25 aprile, mentre il nostro Paese vive laceranti contraddizioni e divisioni profonde, cupi segni di un domani pieno di incertezze.

L’inizio della guerra civile di Spagna nel 1936, settant’anni fa e la vittoriosa conclusione della Resistenza italiana il 25 aprile 1945 sono uniti da un legame strettissimo, fatto di sacrifici, caduti, vittorie, sconfitte, umiliazioni, riscatti, speranze, delusioni. E il pensiero va a quegli italiani che, chiusa la parentesi spagnola, tradussero in pratica la consegna di Rosselli, trasformando le loro esistenze in baluardi dell’antifascismo sulle montagne e nelle città d’Italia. Troppi sono i nomi e molto alto è il rischio di dimenticarne qualcuno (il che suonerebbe come un torto insopportabile). I comandanti no, questi li ricordo tutti, come ricordo chi in Spagna mi è stato vicino in formazione o in battaglia; quelli sono nomi scolpiti nel mio cuore, tanto alti furono i loro profili, insieme militari e politici. Da Luigi Longo, ispettore generale delle Brigate internazionali e poi vice comandante del Corpo volontari della Libertà; a Ilio Barontini, commissario politico del “Battaglione Garibaldi” e comandante partigiano nella Resistenza, mio mentore nelle prime azioni gappiste di Torino, a Leo Valiani garibaldino e membro del Comitato internazionale di Milano; ad Antonio Roasio, commissario politico del Battaglione Garibaldi; a Francesco Scotti, commissario politico in Spagna e dirigente della Resistenza piemontese; ad Anello Poma nella Brigata Garibaldi e commissario politico nel Biellese. E Alessandro Vaia, comandante della Brigata Garibaldi e poi in Italia, nel Triumvirato delle Marche e della Lombardia; e Domenico Tomai, “eroe” della difesa di Madrid sul Jarama e poi nella guerriglia in Valtellina; e Riccardo Mordini, che dal fronte spagnolo trasse forza per guidare i giovani garibaldini dell’Oltre Po nella pagina estrema del fascismo repubblicano a Dongo; e Vittorio Bardini nella batteria “Gramsci”, poi nel Gap di Milano e infine deportato a Mauthausen. E ancora: Mario Ricci, garibaldino sui fronti di Huesca, Brunete, Ebro, poi medaglia d’oro della Repubblica partigiana di Montefiorino; Francesco Leone commissario politico della Centuria “Sozzi” poi nel Triumvirato toscano; Aldo Lampredi, commissario delle Brigate Internazionali e membro della “missione” che giustiziò Mussolini; Teresa Noce, Giuseppe Alberganti, Antonio Cetin, Egisto Rubini (fondatore del 3° Gap di Milano, suicida in carcere per non parlare); Angelo Spada (massimo esperto in campo di esplosivi); Antonio Ukmar. E tutti gli altri.

Francesco Fausto Nitti nel suo libro autobiografico scriveva: «La guerra di Spagna è una battaglia. Altre battaglie si annunciano in questa Europa senza pace». «Cambiavamo il fronte», aggiunse Luigi Longo che vedeva molto lontano. Ed era vero. Non fummo in Spagna dei vinti, ma giovani e anziani che marciavano come dei combattenti anche nella dolorosa ritirata. Avevamo il rimpianto nel cuore; lasciavamo il popolo spagnolo, ma ci attendevano altre dure prove da combattere con gli stessi sentimenti e gli stessi ardori. Questa volta vittoriose, sino al “radioso 25 aprile”.

|

Giovanni Pesce: un garibaldino in Spagna |

L’appuntamento con la Storia

Quando nel 1931 in Spagna nacque democraticamente la Repubblica, Giovanni Pesce era un ragazzino di tredici anni. Si trovava in Francia, a la Grand' Combe, un paese minerario delle Cevennes, dove era emigrato da Visone d’Acqui nel 1924 con la famiglia perché il padre Riccardo, operaio e antifascista, non trovava lavoro. Frequentava la “Jeunesse comuniste” e aveva già conosciuto le fatiche del lavoro. Nelle vacanze estive era andato infatti a pascolare le vacche nella Lozère, una regione confinante, con la sola compagnia di Medoc, un cane che dormiva con lui e che gli è rimasto nel cuore, al punto di ricordarlo, ad oltre settant'anni di distanza, con struggente tenerezza.

Della Spagna, in quel periodo, ignorava quasi tutto. A meno di quattordici anni scese nella miniera, affrontando un lavoro duro e tuttavia fiero di sentirsi un "muso nero" e di poter contribuire con il suo magro salario al bilancio familiare. Nel febbraio del 1936, quando in Spagna le sinistre vincono le elezioni, grazie al voto degli anarchici che si recano alle urne per la prima volta nella storia, “Jeanu” (questo il soprannome di Giovanni Pesce) ha compiuto i diciotto anni e si sente ormai adulto. Ogni giorno scende nella profondità della terra e gli è anche già capitato di oltrepassare i confini de la Grand' Combe per recarsi a Nimes, la bella cittadina con i resti romani con lo splendido anfiteatro e la Maison Carrè. Nell'estate, sempre del 1936, compie con alcuni compagni un viaggio di gran lunga più interessante, che lo porta nella capitale, nella Parigi sempre sognata, dove, fra le altre cose, visita la sede del giornale che diffonde ogni domenica, il “suo giornale”, l'Humanitè, e dove ascolta l'accorato appello di Dolores Ibarruri, “la Pasionaria”, e raccoglie i manifestini illustrati e firmati da Juan Mirò: un operaio che saluta col pugno chiuso e che dice "Aidez l'Espagne". Sì, anche lui vuole aiutarla, convinto che ci sia un solo modo per farlo: partire volontario per arruolarsi nelle Brigate Internazionali, per combattere per la libertà di quel paese che imparerà a conoscere e ad amare, che poi significa lottare anche per il paese natio, l'Italia. "Oggi in Spagna, domani in Italia", è la parola d'ordine dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, che saranno qualche mese dopo assassinati in Francia su mandato di Mussolini.

Le parole della Ibarruri continuano a risuonargli dentro, incancellabili: "Lavoratori, antifascisti, popolo! Tutti in piedi! Preparatevi tutti a difendere la Repubblica, la libertà popolare e le conquiste democratiche del popolo!". Di fronte a questo appello - riflette il giovane Pesce - non si può continuare come se niente fosse. L'appuntamento con la storia è in Spagna, non si deve mancare. Per “Jeanu” non ci sono terze vie: o sì o no, e lui è fermamente per il sì. Sono circa quattromila gli italiani che raccolgono l'appello e che accorrono in Spagna, di cui 1819 comunisti, 979 senza partito, 310 tra socialisti, giellisti e repubblicani. Di loro Rafael Alberti, canterà in una lirica dedicata alle Brigate Internazionali: "Venite da lontano. Ma questa lontananza / cos' è per il vostro sangue che canta senza frontiere?".

Giovanni Pesce allora sa appena leggere e scrivere, non ha la cultura di un Hemingway o di un Malraux, non ha il talento di un Picasso o di un Casals, non conosce i versi infiammanti di Neruda o di Machado, ma avverte come impellente il richiamo della solidarietà internazionale. Poi di Antonio Machado leggerà l'ode di omaggio a Garcia Lorca, assassinato dai franchisti: "Cadde morto Federico / sangue alla fronte e piombo alle viscere/ Sappiate che fu a Granada il delitto/ Povera Granada! / Nella sua Granada". Per il giovanissimo Pesce il richiamo si fa sempre più martellante. I compagni spagnoli chiamano, la risposta può essere una sola. “Jeanu” lesse e rilesse l'appello della Ibarruri pubblicato dall'Humanitè e, in seguito, altri suoi scritti. Lo colpì soprattutto un discorso in cui quella donna straordinaria affermava che "la lotta incominciata sul nostro territorio, sta già acquistando un carattere internazionale, perché i lavoratori di tutto il mondo sanno che se in Spagna trionferà il fascismo, tutti i paesi democratici del mondo saranno soggetti alla minaccia fascista".

Insomma non si poteva restare inermi. Così, ingannando la madre Maria con la prima storiella che gli viene in mente, un incontro con un'amica alla frontiera belga, sale su un treno e dà inizio al suo percorso di militante della libertà. Un cammino che durerà tutta la vita e che, per nostra fortuna, prosegue ancora.

La Spagna gli è rimasta nel cuore, è al primo posto delle tante storie vissute. Viene persino prima della Resistenza, il periodo eroico a Torino e a Milano, a capo dei Gap, i gruppi d’azione patriottica, durante il quale si è guadagnata la medaglia d'oro al valor militare e il riconoscimento di "eroe nazionale". Se gli si chiede il perché di questo amore così travolgente per la Spagna, risponde che fu quel fiume di gente che arrivava da ogni parte del mondo, abbandonando casa, lavoro, famiglia, affrontando ogni giorno a viso aperto la morte, a rompere in lui ogni indugio. Doveva essere con quei volontari, al loro fianco, nella lotta che avrebbe dato concretezza quotidiana ai suoi ideali di giustizia e di libertà.

E oggi? Giovanni Pesce è ancora sulla breccia. I tre anni dal 1936 al 1939 li ha descritti oltre mezzo secolo fa (era il 1955) nel libro "Un garibaldino in Spagna", pubblicato dagli Editori Riuniti, i cui titolari ci hanno concesso gratuitamente i diritti per ristamparlo, nel 70° anniversario della guerra civile, l’Alzamiento che iniziò in Marocco il 17 luglio 1936 e si estese il giorno successivo nella penisola iberica. Non abbiamo tolto o cambiato neppure una riga per non appannare la freschezza della narrazione, che, a volte, può apparire di una toccante ingenuità. Ma quelli erano i tempi e quelli i modi espressivi, "les neiges d'antan", le stagioni epiche all'insegna di alti ideali e della voglia di cambiare il mondo, raccogliendo le eredità migliori degli Illuministi, dei Sanculotti, dei Comunardi e dei più vicini nel tempo, gli artefici dell' Ottobre rosso.

Combattente sull’Jarama e sul ponte di Arganda nella difesa di Madrid, nella piana di Guadalajara, ferito in ben tre occasioni e una volta, nell'estate del 1937, gravemente, sul fronte di Saragozza, tanto che le schegge di un ordigno fascista che lo colpirono sono ancora conficcate nella sua schiena, inestirpabili perché, a giudizio dei medici, un'operazione chirurgica sarebbe troppo rischiosa. E poi, dopo la disfatta e l'avveramento della profezia della “Pasionaria”, nell'Europa insanguinata dall'aggressione nazista, Giovanni Pesce, ventiduenne, dalla Francia nel 1940 rientra in Italia per combattere il fascismo. Subito arrestato e condannato ad un anno di reclusione, poi spedito al confino, nell'isola di Ventotene dove conosce i grandi leaders del Partito comunista italiano, da Luigi Longo a Pietro Secchia a Eugenio Curiel a Umberto Terracini a Giuseppe Di Vittorio a Camilla Ravera che gli insegna la grammatica e la sintassi della lingua italiana, assieme alla storia e all'amore per il suo Paese, non quello retoricamente magniloquente del fascismo, ma quello autentico degli operai, dei contadini e degli uomini di cultura che non hanno piegato mai la schiena.

Dopo il 25 luglio e l'8 settembre del ‘43, comincia la stagione della Resistenza di cui Giovanni Pesce, “Ivaldi” e “Visone”, i due nomi di battaglia, sarà uno dei maggiori protagonisti. Ma è la Spagna la sua passione, dove torna nel 1976 dopo la morte di Franco e tante volte ancora, una indimenticabile con un centinaio di studenti, per ripercorrere gli itinerari degli anni ‘30 e dove, da giovane combattente, con una scarsa istruzione ma con un'alta statura morale, è entrato a pieno titolo, assieme ai grandi nomi della politica, della cultura, dell'arte, nell’incancellabile libro della storia.

|

Giovanni Pesce, il gappista Visone |

qui |