Mario Turello

Leonardo Zanier: Carnia Kosakenland Kazackaja Zemlja

presentazione del libro: sala Aiace di Udine, 13 marzo 2011

Credo la presentazione dei cinque racconti di Carnia Kosakenland Kazackaja zemlja non possa prescindere dal quadro dinsieme di quello che č stato ed č limpegno civile e letterario di Leonardo Zanier. Inizio perciņ con alcuni riferimenti alle sue esperienze di vita e di lavoro e al rimanente della sua opera poetica, narrativa e pubblicistica.

Leo č nato a Maranzanis di Comeglians nel 1935; figlio di emigranti, č stato lui pure emigrante, prima in Marocco e poi in Svizzera, occupandosi di edilizia, poi di educazione professionale impegnandosi anche come sindacalista. Queste esperienze hanno trovato espressione in prosa e in poesia nei suoi libri, che sono molti ma che costituiscono un corpus assolutamente coerente per i temi e i toni che fanno di Zanier, soprattutto delle Zanier poeta, una delle voci pił originali ed energiche della poesia in lingua friulana - o in una lingua friulana: quella carnica di Maranzanis.

A riprova di questo basti ricordare che la sua raccolta pił celebre, Libers

di scugnī lā, č stata tradotta in italiano, croato, svedese, inglese e non so se in altre lingue ancora, e credo che lo stesso non sia avvenuto per alcun altro nostro scrittore in marilenghe.

Libers

di scugnī lā č stato il suo libro di esordio, nel 1964, allorché Zanier non era ancora trentenne, ed ha avuto numerose edizioni successive, tra le quali quella del 1977 presso Garzanti, con prefazione di Tullio De Mauro, e quella del 1998, presso la Ediesse, con prefazione di Sergio Cofferati e postfazione di Rienzo Pellegrini.

È stato al suo apparire, ed č ancora oggi, mi pare di poter dire, un unicum nella letteratura sullemigrazione.

Nella sua Ideologia friulana, che sta per essere ripubblicato e che andrą letto di nuovo e meglio, Tito Maniacco elencava tra i miti propri dellideologia friulana - quella che in realtą č lideologia delle classi egemoni introiettata dalle classi subalterne - anche lideologia dellemigrazione, caratterizzata da rassegnato fatalismo, supina autocommiserazione, vittimismo quasi compiaciuto, patetismo consolatorio.

Con Libers

di scugnī lā Zanier venne a sbugiardare, a confondere, a travolgere questa impostura con una inaudita poesia di protesta, lucida, scabra, vibrata, che ha analogie ed equivalenze ideologiche con quella di Brecht, e di Eluard, e di Neruda, ma di cui Rienzo Pellegrini indica come luogo di nascita l«accademia anticonformistica» delle osterie, delle latterie sociali, delle cooperative e dei comizi. Una poesia risentita che mai cade nellaltra opposta retorica, quella del populismo o della demagogia; una poesia dai risvolti corali che nasce da esperienze condivise, e che conserva le forme delloralitą: literazione, la paratassi ecc.

Una poesia che in passato ha suscitato le riserve di alcuni critici nostrani restii a concederle cittadinanza negli spazi propriamente artistici e che invece a una lettura attenta rivela una cura e una sapienza formale assai consapevoli degli strumenti linguistici, fonetici, semantici. E che Zanier riversi i suoi messaggi di poeta e narratore civile in testi tuttaltro che alieni dallelaborazione stilistica č dimostrato dalle continue revisioni e riorganizzazioni delle sue raccolte: un continuo lavorģo che mi ricorda quello di Elio Bartolini.

Il tema dellemigrazione costituisce una sorta di Leitmotiv di gran parte della produzione di Zanier, accanto a quelli, ad esso strettamente connessi, dei confini e dellidentitą, ugualmente da lui demistificati.

Confini/Cjermins/Grenzsteine/Mejniki č il titolo sotto il quale nel 1992 Zanier ha raccolto e riorganizzato due opere precedenti: Che Diaz

us al meriti del 1976 e Sboradura e sanc del 1981.

Vi prego di notare la straordinaria efficacia del titolo quadrilingue: lidea di confine che viene dissolta dalla stessa iterazione nelle lingue diverse di paesi contigui. Un titolo che ha la stessa efficacia dellossimoro della sua prima opera: Libers di scugnī (penso al doppio legame di Bateson

), un titolo e un intendimento implicito che ha eco anche in quello di Carnia Kosakenland Kazackaja zemlja.

Cjermins č un libro complesso, in cui Zanier rievoca la storia della sua famiglia, vicende della prima e della seconda guerra mondiale, di cui denuncia misfatti e violenze (ed ha modo di ironizzare sul modificarsi dei confini nazionali); del terremoto, di nuovo dellemigrazione, di tradizioni popolari rivisitate con ironia ma non senza rimpianto e segnali di speranza. Il tema dei confini compare anche nella prefazione di Carnia Kosakenland.

Non possiamo soffermarci su tutte le altre opere di Zanier, ma ricordo almeno Il cāli del 1989, laddove a fare da caglio, da fermento alla poesia č la memoria e una galleria di ritratti di paese diventa la cornice antropologica del fenomeno dellemigrazione messo a contrasto ironico, o sarcastico, con i riti della villeggiatura.

E ancora ricordo Usmas, unoperetta che puņ essere una delle chiavi di lettura dellopera tutta di Zanier. In Usmas il riferimento a una tribł australiana nomade, che ad ogni nuovo insediamento stagionale pianta un palo, laxis mundi, centro simbolico in riferimento al quale si organizza la collettivitą, č stato interpretato da Gianfranco Scialino come immagine del legame culturale, linguistico ed affettivo di Zanier con la Carnia, suo axis mundi; la pietra di paragone, direi io, con la quale Zanier saggia e confuta la cultura dominante.

E infine ricordo Licōf grant, del 1997, libro diviso in tre sezioni: Il cine da memoria, Identitāt e Arbui ratsiscj?; mi limito a questi tre titoli che enunciamo altrettante tematiche della poetica di Zanier: la memoria, lidentitą e il razzismo. Questi due ultimi, identitą e razzismo, sono contigui. Ancora una volta la satira di Zanier si abbatte sullidea di confine, che si tratti di confini statali, o linguistici, o di proprietą, oppure di confini ideologici, o morali: tra violenza e resistenza, tra oppressione e rivolta, tra eresia e ortodossia, tra conflitto e convivenza.

tra bira e vinÈ celebre, o dovrebbe esserlo, la poesia Identitāt.

tra sgnapa e gin

tra tč e cafč

tra mai e lafč

tra me e te

tra latins e todescs

tra todescs e sclās

tra turcs e cinźs

tra cjargnei e furlans

tra gjudeos e marans

tra alcol e kif

tra tabac e hashish

tra opio e eroina

tra criscj e hameds

tra sincretiscj e bigots

tra il denti e il fōr

tra il sōra e il sot

tra il vert e il desert

tra il gajāt e il maldert

tra fogolār e spolert

tra purcits e cavrets

tra bistecas e trutas

tra spongia e vueli

tra ont e sain

tra Abele e Cain

tra asźt e limon

tra torba e cjarvon

tra lat e calostra

tra pasta e minestra

tra man cjampa e man gjestra

tra lami e salāt

tra bulīt e fumāt

tra rustīt e seciāt

tra frait e frol

tra dūr e mol

tra planelas e cops

tra argilas e claps

tra fressuras e sclaps

tra teraēas e tets

tra glacins e scarpets

tra il crūt e il cuet

tra il mars e il cōlt

tra subģt e dibot

tra sut e bagnāt

tra bessōl e cubiāt

tra plasź e torment

tra sorc e forment

tra pasta e rī

tra radic e rās

tra muarts e vīs

tra crauats e slovens

tra calviniscj e zwinglians

tra budiscji e pajans

tra flamands e walons

tra marcjants e larons

tra fossii e crista

tra cristians e nemai

tra il peē e il larē

tra il genār e il marē

tra fadia e sfuarē

tra sōra e sot

tra nord e sud

tra cemōt e parcč

tra te e me

tra me e me

simpli di plui si zura si barufa si spostin cunfins si si sbugjela a si fan gueras pa santissima identitāt

ma l'identitāt ce źse?

a dīli in curt e duta:

che s'ģ fos su Marte mi sintares cjericul

e co soi in Africa mi sint European

co soi in Portugal talian

co soi a Roma furlan

co soi a udin cjargnel

co a Tomieē comeljanot

e a Comelijans maranzanot

e s'ģ soi a Maranzanas:

no stin a confondi parplasź la famea "Di Pasca" la mź cun chź di chei "Dal Ghet" intausa pōc di sest vegnūts cuissą da dontri magari da Sighiet

insomas resons da vendi indai e in vares e chest lu si capis subģt par vź in grant sospiet par odeāju a muart e salacor copā ducj chescj diviers

prin chei dal Ghet e po' i comeljanors e i tomiecins e i udinźs e i furlans par no dī i romans i talians i portoghźs i europeans i africans e ben s'intint i cjericui domo ch'ģ fos marzian

Ricordate almeno le opere pił consistenti di Zanier, veniamo a questo Carnia Kosakenland Kazackaja zemlja.

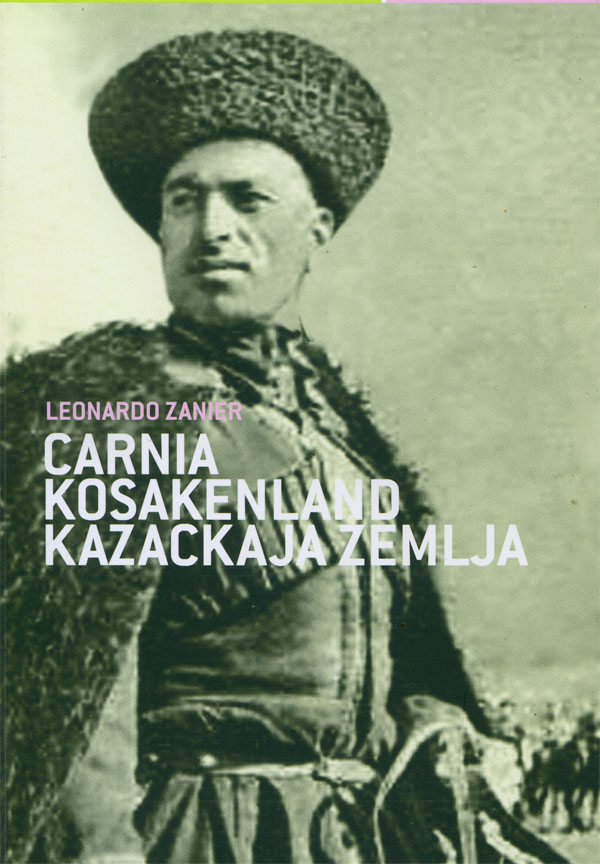

Anche questo č un libro che appare in nuova edizione, dopo le due del 1996 e 1996. Raccoglie cinque racconti in carnico con versione italiana. Ha una limpida, cordiale postfazione di Mario Rigoni Stern e un bellalbum fotografico che riguarda i luoghi e i personaggi di questi racconti: la madre di Leo, i gerarchi nazisti, i partigiani, i cosacchi, le lapidi dei cimiteri di Carnia, i discendenti dei cosacchi che oggi tornano in Carnia in traccia dei loro familiari.

Il libro si apre con unintroduzione di Zanier molto articolata, scritta quindici anni fa ed aggiornata per questa nuova edizione, che da sola costituisce una lettura estremamente gradevole. Inizia con una confutazione dellidea di confine e di quella conseguente di nemico, mutevoli entrambe a seconda degli eventi bellici, e per questo assurde.

Poi Zanier ci confida che questi racconti, ambientati in Carnia tra il 1944 e il 1945, quanto lui aveva nove e dieci anni, nascono sģ dal ricordo di fatti e incontri ed esperienze di quegli anni, ma sono stati suscitati, per affinitą o per contrasto, da riferimenti attuali (al momento della loro concezione), e in almeno tre casi si tratta di riferimenti cinematografici: un episodio del film Zorba il greco che gli ricorda un fatto simile avvenuto nella Repubblica libera della Carnia; il film Un pilota ritorna la cui narrazione edulcorata ed eroica della guerra contrasta con quella che Zanier chiama «la pedagogia violenta indecente degradante della guerra vera» che lui ben conosce (la citazione č importante anche per quel concetto di pedagogia su cui torneremo), e il film I pugni in tasca a proposito del falņ in cui la madre di Leo brucia quanto rimasto degli effetti personali del cosacco e del georgiano insediatisi nella sua casa, spargendone poi le ceneri nellorto.

Questo a livello di innesco inventivo a livello di memoria. Ma cč anche una naturale propensione alla narrazione che si nutre di racconti e che a sua volta diventa trasmissione:

[Queste storie] sono nate quasi casualmente, con almeno due stimoli forti. Mi sono da sempre occupato di edilizia, di formazione e sindacato, di marginalitą e di sviluppo locale, ma anche di storia orale, di tradizioni e magie, di migrazioni e ritorni, di mestieri e canzoni, soprattutto di parole: il loro senso e spessore, cosa cč dentro e dietro e sotto le parole, prese da sole o a grappoli, combinate e scombinate nei modi pił diversi. Perciņ oltre a interrogare libri, rompevo le scatole ai vecchi per chiedere informazioni e testimonianze, interpretazioni e spiegazioni, ricordi anche vaghi e chiavi per le serrature pił semplici e per quelle pił complicate.

Una propensione propriamente pedagogica: ho poco fa citato le parole di Zanier a proposito della pedagogia violenta della guerra»; č significativo che in due di questi cinque racconti ricorra laggettivo pedagogico: durante il festoso saccheggio del finanziere

Un al jescč vosant lźgri e cun fā pedagogjic: «Cjalait achģ, cjalait achģ!». Al si puartava devour doi cjaldīrs di ram ducj un ricam a sbalē: «Lui chal veva di controlā cha vignissin dāts a patria!» Mancul di ducj si scomponč la mari: a i fascč segno di lassā pierdi e di tornā tal cjōt, aģ i mostrą, ben dōs voltas di fila, cemōt cha si lčin tas tresźfs las cjadenas das vacjas. Po a motus a i domandą di fā compagn. Ivan lu fascč e chest viaēa i vegnģ ben. Daloras la mari si declarą sodisfata e a i fascč capī che duncja la facenda cussģ si podeva dī scierada. A Ivan, encja lui incjantāt da so fuarēa pedagogjica, no i restā che da scjassā il cjāf ridint, cenēa plui jevā aitis cantins.

La portata pedagogica di questi racconti sta nel ripensamento delle categorie storiche posticce (i confini, i nemici), nella riaffermazione dei veri ideali dellantifascismo e della resistenza, nella condanna del razzismo e dellodio etnico in ogni sua forma, compresa quella della cancellazione o rimozione delle tragedie che accomunano vincitori e vinti, ma sta anche nella forma del raccontare, per aneddoti e per exempla che ricevono efficacia di volta in volta dallumorismo, dal pathos, dalla evidente sinceritą dei sentimenti, ma soprattutto dal fatto che Zanier nel rivivere gli eventi riacquista gli occhi del bambino che ne fu testimone e partecipe.

Questo mi fa pensare al Calvino del Sentiero dei nidi di ragno che racconta la Resistenza vista con gli occhi di Pin.

Si organizzano, gli aneddoti, attorno a delle persone: i cinque racconti sintitolano a Lisuta la mari, a Gori il partigiano, a Ivan il cosacco, a Chila lamico, a Givi il georgiano, ma entro la cornice storica e critica di cui č ladulto ad essere consapevole e giudice. Il racconto pił ilare e divertente č quello dedicato a Chila, il ragazzetto che diverte gli amici facendo limitazione di Appelius, il giornalista di regime.

Scrive Zanier che «lironia a po encja cambiā di segno a una sconfita», e lironia di Chila č il primo grado dellindignazione (anzi del «disgusto per i neo-Appelius che oggi imperversano») e della denuncia che in tutti questi racconti ristabiliscono una gerarchia di valori antitetica al bellicismo, al nazionalismo, alla retorica maligna dei regimi.

Messaggi che trovano perfetto veicolo nel bel carnico di Zanier, vigoroso, categorico, straodinariamente adatto ad espressioni incisive, che abbiano carattere di giudizio morale o di didascalico buon senso o di ironico gioco verbale. Di questultimo vi sono esempi che mi hanno fatto pensare a Meneghello.

Tra

i passaggi pił significativi, ne cito almeno qualcuno, a cominciare dalla chiusa del primo racconto, di cui la vera protagonista č la gatta di casa, che dą prova di straordinario amore per Lisute, la mari.

Lamōr nol č afā di nemāi, an scrit pōs dīs fa certs gjesuits, e chel discori stramp mi ą fat rimemorā la nesta gjata. A č vera che in chei dīs chź gjata la ąi encja un pōc odeada, par chel so amōr total, esclusīf, cenēa misura. Mi ą fat cuāsit lā il muset in stuart e a dī il vźr in chei dīs, a ricuardā ben, como forsit gno pāri al ą encja pensāt, te vares pidadada. Lamōr nol č afā di nemāi? Intant chesta a č na storia. Vera. Storia di timps di guera, di fan e libertāt. Contait ancja vuastis las vuestas storias. Metinlas inscieme dutas. No tant par provā cui cha conta risias, ma par diur, encja grazias: no sźs domo bistecas.

E poi questo, che si trova nel racconto di un funerale partigiano: durante la messa

il predi, cui paraments viola, che, cul turibul in man al stą inulant la cassa dincens e cjantanti il Miserere, al alēa i vōi interdet. Cual mai strada ąno cjapāt chescj fantats, tancj di lōr a erin stāts ancja siei zaguts, e dulą ju varessie puartāts? Di sigūr no podevin tornā indevour. Ma sa vincin lōr saresse deventada unāta messa? Como cumņ, cun chest rimbombā spavalt, di disfida, di orgolio insciema a un dolōr dal dut cuscient e sut. A si sintiva cha no pensavin domo: «Cinīsa tu eras e cinīsa tu tornarās a jessi», ma che dut un mont di odio, razisim, ditaturas, egoiso al veva, lui, di lā prima in cinīsa e che chest si erin impegnāts a fā. Scielta dura pa libertāt, cuintra il «Viva la muerte!» dai falangiscj spagnūi, cuintra la cruda e arogant tristeria dal razzismo arian da svastica, dal crani cu las tibias incrosadas dai fasciscj.

Lumorismo e lirenismo che si volgono in astio, temperato perņ dalla consapevolezza delle proprie colpe storiche, dal riconoscimento della reciprocitą:

Si mi ricuardi ben al č stāt chel di Carlo lultin funerāl public di un partigian. Dopo a comenēarin chei dai nazi-cosacs, muarts encja lōr par guera o guerilia o par faidas, antīgas encja chźs i inmņ mancul claras das nestas. Nissun al lč a chei funerāi, se no lōr.

E sul tema dellemigrazione:

Il nesti zōc al lč indevant a guera finida Doramai dut il mont l era nesti: i boscs, i forans dai crets e linfinīt labirint das galerias da linea fortificada Ma dut chest al restą nesti par pōc timp: cualchidun, pōs, lerin indevant cu las scuelas tas citāts dongja, cui al lč cu la sō famea in Australia o in Canadą. Chest a deventą par tancj la pās: emigrazion. Encja par tancj partigians. Par lōr un la vōr nol saltava fōr: a scuignirin lā a ceriscel in Svizzera o in Francia o in Belgjo.

Il titolo generale della raccolta mette in primo piano i cosacchi, la Kosakenland. Nella letteratura friulana, la presenza cosacca in Carnia č tema di diverse opere narrative: cito soltanto Carlo Sgorlon con Larmata dei fiumi perduti; Claudio Calandra con Do svidanija. I fiori di Boria; Novella Cantarutti con il racconto Il cosacut; Bruna Sibille-Sizia con La terra impossibile.

Tutti questi scrittori danno prova non gią di risentimento, ma di comprensione se non di pietą per gli invasori.

Cosģ Zanier:

Ivan, cun ducj i siei, cha erin inmņ vīfs, al cjapą la strada da lōr ultima e tremenda ritirada. Cuant cha nus saludą, cul Parabel pa schena e il colbac in man, al steva cuāsit par vaī. Nissun disč nuja, parcč che cussģ veva di jessi, ma sal ves det: «Plataimi i voi restā a chģ», i crōt chi varessin rispuindūt: «Resta».

Dai funerāi cosacs a restarin lapidas scritas in cirilic e diviersas encja in arabo e cun su sculpida, in cuāsit dutas, la mieza luna dal Islam. Pecjāt che, pōc timp dopo finida la guera, cuāsit ducj chei cuarps setino stāts disoterāts e po traslocāts, cu las lōr lapidas, tar un simiteri, sōl di cosacs e naziscj, sul Garda. Magari il puest al sarą biel e di atrat, ma da storia e da tragjedia nesta e lōr alc l č lāt pierdūt. Dopo ogni purificazion etnica, sei di vīfs che di marts, si resta di sigūr plui povers.

Ecco, ci sono in Zanier questi motivi di fratellanza universale al di lą delle diversitą di lingua religione e costumi che danno ancor maggiore spessore etico alla sua letteratura: letteratura civile, impegnata, esempio di quella vera identitą che convive o coincide con il cosmopolitismo.