|

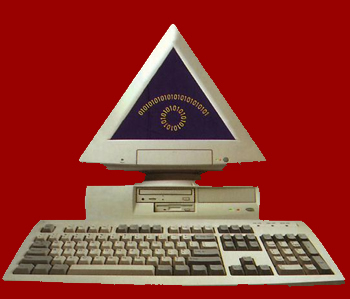

Piergiorgio Odifreddi

Il computer di Dio

Cortina,

2000, € 15,50 |

Nella "Prefazione" si precisa che i

saggi raccolti in questo libro intendono presentare in maniera

"programmaticamente divulgativa e augurabilmente piacevole"

alcuni aspetti culturali della matematica. Si tratta esattamente

di articoli, alcuni inediti e altri già pubblicati in varie

sezioni de La Stampa, tra il 21 agosto 1995 e il 16 febbraio

2000, articoli in cui si scoprono interessanti connessioni tra

la matematica e ogni altro campo della conoscenza umana, dall'attualità

alla politica, alla religione, alla filosofia, alla pittura, alla

musica...

P. Odifreddi, ottimo osservatore, sottolinea che il logo in copertina

accanto al nome dell'editore è una spirale logaritmica

e conclude la sua premessa con le seguenti parole: "Questa

curva, che Jacob Bernoulli descriveva con il motto "eadem

mutata resurgo", (risorgo uguale eppur diversa), è

un simbolo della buona divulgazione. Mi auguro che il libro sia

all'altezza del simbolo, e spero che leggerlo diverta il lettore

quanto scriverlo ha divertito l'autore."

In "La commedia degli equivoci" viene trattato

l'argomento inerente alle due culture: umanistica e scientifica:

"Umanisti e scienziati hanno il reciproco diritto di

richiedere, così come il reciproco dovere di dare, alle

altrui discipline, lo stesso sforzo di comprensione che essi dedicano

alle proprie, la stessa padronanza di linguaggio e di metodo,

la stessa considerazione per i risultati, lo stesso rispetto per

i massimi esponenti.[...] L'impresa è

possibile, come dimostrano i numerosi casi di intellettuali che

hanno saputo combinare umanesimo e scienza in una sintesi globale.

Per citare nomi a caso del Novecento: Bertrand Russell, matematico

e premio Nobel per la letteratura, Wolfgang Pauli, premio Nobel

per la fisica, e autore di un libro con Jung sulla sincronicità

[...], Francisco Varela, biologo e autore di libri col Dalai

Lama sulla coscienza."

In realtà, le due culture non sono altro che le espressioni

dei due emisferi cerebrali: del sinistro la scienza, del destro

l'umanesimo. Volerle tenere separate, o asserire la predominanza

di una di esse sull'altra, significa essere a favore della lobotomizzazione

culturale. L'atteggiamento corretto è invece considerarle

"entrambe necessarie, ma nessuna sufficiente"

per la descrizione della realtà e lo sviluppo della conoscenza:

asserirne cioè una "complementarità"

che non è solo un vuoto slogan, poiché ne implica,

in particolare, la necessità di integrazione reciproca.

Odifreddi conclude l'articolo sottolinenado che "...il

ruolo culturale del corpo calloso che collega i due emisferi è

svolto dalla matematica, che è umanistica nei contenuti,

perché descrive e inventa mondi possibili, ma scientifica

nel metodo, perché usa la logica."

Curioso l'articolo "La rivincita dei fruttivendoli",

in cui si sottolinea come essi abbiano sempre disposto le arance

nelle cassette, o in mucchi al mercato, colmando a ogni srato

gli avvallamenti lasciati dallo strato precedente. Per quasi quattrocento

anni i matematici hanno provato a cercare disposizioni più

efficienti per le arance, senza trovarle. Tale problema, in realtà,

era stato posto nel 1611 da Sir Walter Raleigh, "il navigatore

al soldo della regina Elisabetta, che organizzò le spedizioni

da cui nacque l'imperialismo coloniale inglese: la sua preoccupazione

era trasportare nel modo più efficiente non arance, ma

palle di cannone. Il professor Thomas Hales dell'Università

del Michigan ha annunciato nell'estate del 1998 di aver finalmente

risolto questo famoso problema, grazie a una dimostrazione di

250 pagine e un programma di computer di 3 gigabytes: le arance

continueranno ad avere la stessa disposizione "in saecula

saeculorum", perché nessuno può fare di meglio.

Ovvero, anche la matematica deve inchinarsi alle leggi del mercato."

Nel saggio "Galline e teoremi" si parte dalla

famosa domanda "Viene prima l'uovo o la gallina?"

per giungere a citare Francis Crick, scopritore della struttura

del DNA (insieme con James Watson) e premio Nobel per la medicina,

nel 1962. È stato proprio F. Crick a formulare, nel 1957,

il cosiddetto "dogma centrale della biologia".

Come spiega nella sua autobiografia, egli usò la parola

"dogma" semanticamente intesa non come "verità

di fede", ma come "assunto fondamentale

che sta alla base della spiegazione molecolare dei meccanismi

darwiniani dell'evoluzione." Tale dogma centrale della

biologia afferma che "si va dall'informazione contenuta

negli acidi nucleici (DNA e RNA) e nelle sequenze di aminoacidi

alle proteine, ma non viceversa (gli acidi nucleici stanno alle

proteine come i nucleotidi A, T, C e G stanno agli aminoacidi,

e come il software sta all'hardware). In particolare, non si può

creare un organismo senza avere prima la sua informazione genetica,

e quindi l'uovo viene prima della gallina."

Essendo amante della precisione, Odifreddi si scaglia, infine,

contro un uso (o meglio, "abuso") improprio di determinate

parole; infatti, non molto tempo fa, vari uomini politici, ricevendo

avvisi di garanzia, sostenevano che i giudici avevano contro di

loro un "teorema", non tenendo in considerazione

che tale parola significa "affermazione provata".

Probabilmente intendevano solo insinuare che le argomentazioni

dei giudici erano cervellotiche e contrarie alla verità,

ma l'autore li richiama a un rigore linguistico necessario, per

cercare di impedire gli abusi a sfondo scientifico.

Odifreddi ha il merito di saper esporre in modo semplice e chiaro

concetti complicati, usando, nella sua opera divulgativa, una

simpatica e divertente ironia senza mai scivolare nella banalità.

|